Dans l’atelier de Philippe Druillet

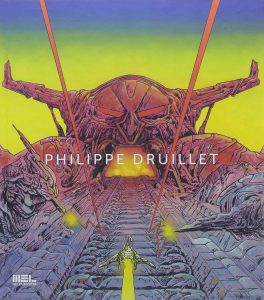

Après Lorenzo Mattotti et Nicolas de Crecy, les éditions MEL de Michel-Edouard Leclerc publient une monographie qui retrace sur près de 50 ans l’œuvre de Philippe Druillet. Une somme de reproductions graphiques somptueuse, qui associent croquis, peintures, planches de bandes dessinées, sculptures, story-boards ou encore affiches de films. Epaulé par son ami écrivain Benjamin Legrand, avec lequel il a réalisé la série télévisuelle d’animation Xcalibur (2001-2002) et repris le scénario de Jacques Lob pour la suite de Delirius, l’artiste raconte son combat pour la BD de Pilote à Métal Hurlant, décode ses influences et ouvre les portes de son univers SF et heroic Fantasy devenu mythique. Les éditions Glénat viennent par ailleurs de rééditer Vuzz, Yragaël et Urm le fou, des œuvres fascinantes, réalisées en marge des épopées de Lone Sloane au début des années 1970.

Après Lorenzo Mattotti et Nicolas de Crecy, les éditions MEL de Michel-Edouard Leclerc publient une monographie qui retrace sur près de 50 ans l’œuvre de Philippe Druillet. Une somme de reproductions graphiques somptueuse, qui associent croquis, peintures, planches de bandes dessinées, sculptures, story-boards ou encore affiches de films. Epaulé par son ami écrivain Benjamin Legrand, avec lequel il a réalisé la série télévisuelle d’animation Xcalibur (2001-2002) et repris le scénario de Jacques Lob pour la suite de Delirius, l’artiste raconte son combat pour la BD de Pilote à Métal Hurlant, décode ses influences et ouvre les portes de son univers SF et heroic Fantasy devenu mythique. Les éditions Glénat viennent par ailleurs de rééditer Vuzz, Yragaël et Urm le fou, des œuvres fascinantes, réalisées en marge des épopées de Lone Sloane au début des années 1970.

L’atelier de Druillet à Montparnasse est à l’image du créateur, foisonnant, débordant, hors cadre, un chaos structuré par l’agglutinement des œuvres et du temps. Chaque détail compte, chaque objet à son histoire comme cette bouteille de Cheverny qui introduit la rencontre en clin d’œil à Moulinsart. Au fil des verres, la convivialité s’installe, les heures défilent sans qu’on puisse tout dire, tout voir, juste assez pour se sentir grisé et curieux d’en connaître davantage. La Parole à l’artiste

L’atelier de Druillet à Montparnasse est à l’image du créateur, foisonnant, débordant, hors cadre, un chaos structuré par l’agglutinement des œuvres et du temps. Chaque détail compte, chaque objet à son histoire comme cette bouteille de Cheverny qui introduit la rencontre en clin d’œil à Moulinsart. Au fil des verres, la convivialité s’installe, les heures défilent sans qu’on puisse tout dire, tout voir, juste assez pour se sentir grisé et curieux d’en connaître davantage. La Parole à l’artiste

-> Un entretien réalisé pour le magazine AAARG n°7 du mois de janvier 2017

FILS DE COLLABOS

Je suis né en 1944, et jusqu’à mes 7 ans, j’ai grandi à Figueras en Catalogne, la ville de Salvador Dali. Mes parents étaient des collabos convaincus, mon père, un milicien du Gers m’a donné le prénom de Philippe Henriot (comme celui de Pétain d’ailleurs) dont il était l’ami. A la fin de la guerre, mes parents ont tous les deux été condamnés à mort par contumace. Ils ont fui en Allemagne, avant de rejoindre l’Espagne franquiste. Un jour, j’ai été contacté par une journaliste qui faisait un reportage sur mon père en Espagne, elle m’a ressorti une photo de classe de cette époque. A côté des autres, avec des sourires de premiers de la classe, comme dirait Coluche, les mains dans les poches, j’ai l’air triste, timide, ratatiné, et c’est le souvenir que je garde de la Catalogne. J’étais rejeté parce que français, solitaire et renfermé. Je ne savais évidemment pas pour la vie de mes parents, je me souviens surtout du malaise et de l’éducation à coup de bottes de mon père. En même temps à Barcelone, je découvrais Gaudi, un point de départ fondamental. Quand je me revois tout petit en bas de la Sagrada Familia, me revient d’un coup toute la charge de l’architecture foisonnante, cette « architexture» qui sert de socle à tous mes univers. L’enfance imprime des formes constitutives de ce qu’on devient ensuite. Je dis souvent que mon œuvre est écrite en cercles et en triangles, et je pense que ces formes ont été gravées dans mon esprit par la première impression que j’ai eu des façades ornant les maisons catalanes.

L’ENFANCE ET LE MANQUE

Je n’ai découvert que plus tard le passé de mes parents. A la mort de mon père, nous sommes rentrés en France ma mère et moi pour nous installer dans la banlieue nord de Paris. Nous n’avions pas d’argent, et nous avons finalement été vivre chez ma grand-mère maternelle qui était concierge dans un bel immeuble du XVIème arrondissement. Balloté dans les déménagements, je n’ai jamais vraiment eu ma place, et j’ai vécu dans une sorte d’humiliation permanente, Français parmi les Espagnols, Espagnol parmi les Français, puis pauvre parmi les riches. Plus tard, à la cinémathèque que je fréquentais assidûment, je fus marqué par mes premiers films, comme le tout premier, le Hamlet de Laurence Olivier que j’ai revu très récemment avec la même émotion. En règle générale, j’adorais le cinéma muet, Charlie Chaplin et l’expressionnisme allemand qui a façonné en moi le goût du fantastique (Fritz Lang, Murnau, Méliès, Pabst, Paul Leni, la liste est longue et j’en oublie toujours). C’est en allant à la cinémathèque que j’ai découvert la collaboration : ils rediffusaient les actualités sous l’occupation, en décodant la propagande vichyste. J’ai compris l’origine du discours de ma mère pour qui mon père a toujours été un héros. Je ne suis pas responsable de ce qu’étaient mes parents. A la sortie de mon autoportrait Delirium, (2014), dans lequel j’ai eu besoin de raconter cette histoire, j’ai reçu des messages de personnes indignées à propos de la mémoire qu’elles gardaient de ma mère, « une femme aussi charmante » et je leur réponds « pensez-vous qu’un ancien SS va continuer à porter son uniforme nazi après la guerre ?» J’ai aussi récolté des anecdotes particulièrement dégueulasses de ce qu’ont fait mes parents. Mais le pire pour moi c’était de découvrir qu’on m’avait menti, comme une fêlure qui révélait tous les manques qui m’ont marqué depuis tout petit et qui caractérise le plus mon univers. Sans faire de misérabilisme, j’ai manqué de tout et je n’ai pas arrêté ensuite dans ma vie comme dans mon travail de combler ce manque, sans y parvenir et même peut-être tragiquement pour le recréer. J’aurais rêvé avoir un ancrage solide, une grande famille et une grande maison. Finalement j’ai déménagé au gré des vicissitudes, peut-être sept fois, et j’ai perdu deux familles. Même si aujourd’hui je suis bien installé entre ma maison à Herblay et l’atelier de Montparnasse, je me sens toujours rattrapé par mon nomadisme primitif. L’été, j’embarque tout mon matos dans ma voiture pour aller travailler dans le Gers ou dans les maisons qu’on me prête. On n’explique pas ces choses-là, pas plus qu’on ne leur échappe, Freud se régalerait sans doute car tout mon travail est en quelque sorte une psychanalyse dont on ouvrirait les portes avec les poignées de mon enfance.

TRAVAILLEUR EXTRATERRESTRE ET AUTODIDACTE

La découverte du mensonge permet de comprendre qu’il faut chercher par soi-même. L’ennui et le manque sont de puissants moteurs pour la création. L’imagination donne les moyens de combler les vides. Si je n’avais pas fait ce que j’ai fait, j’aurais certainement fini en taule ou à l’HP. Un artiste est d’abord un travailleur. Voilà bientôt un an que je me suis blessé la main droite et que je ne peux plus travailler, je deviens fou. Hendrix disait qu’il devait venir de la planète Mars, et j’ai toujours ressenti pareil, avec la certitude qu’on n’est jamais tout seul à penser la même chose. Georges Lucas expliquait comment les machines agricoles avaient pu lui inspirer des vaisseaux spatiaux et de la même manière, j’ai été moi aussi impressionné par ces engins découpés dans le ciel étoilé des champs de mon enfance. On n’invente pas à partir de rien, un univers est une reconstruction inédite d’influences reconnectées, multiples, désordonnées puis restructurées. Gamin, j’étais nul à l’école, mais j’étais déjà un drogué de culture et d’images au même titre que j’étais drogué plus tard à l’héroïne, ce que je ne renie pas. En forgeron de ma propre éducation, j’ai commencé avec la bande dessinée d’abord avec Goscinny et Uderzo, Hergé, Jacobs, la bd franco-belge, on vient tous de là. Ensuite il y a eu Mandrake, Flash Gordon, Tex Avery ou Hanna Barbera puis j’ai découvert les comics, Kirby, Foster, Hogarth, Alex Raymond, des révélations graphiques. Je n’ai jamais beaucoup aimé les histoires de super héros, comme pour les mangas, mais j’étais scotché par les couvertures des comics américains, de même lorsque j’ai découvert qu’au Japon on pouvait faire quinze planches sur le déploiement d’un Katana dans le ciel. A partir de douze ans, je lisais beaucoup aussi bien les classiques (Stendhal, Balzac, Maupassant, Dumas) que la science-fiction (Lovecraft, Ballard, Wull, Stenberg, K.Dick, Bradbury, Simak… ), je passais mon temps au cinéma, j’arpentais les musées mais j’ai surtout fait mes humanités aux puces de Clignancourt où je chinais les disques et les objets sur les stands des antiquaires. Un autodidacte aime par passion. Le XIXème siècle m’a toujours fasciné comme Gustave Doré, les symbolistes, Gustave Moreau, les préraphaélites, Turner, les écoles anglaises et l’art nouveau. Le jeu des influences me porte et reconstruit mon univers dans un système fractale. Aujourd’hui avec la reconnaissance de mon travail et de mon influence, certains vont jusqu’à m’appeler « maître », ce que je ne suis pas, je bosse et c’est tout. Druillet n’est pas Michel Ange, il ne faut pas exagérer, d’ailleurs je ne suis pas dessinateur, je suis un créateur d’univers, l’idée est pour moi plus importante que la réalité anatomique ou gravitationnelle. On m’a invité lors de conférences pour des architectes, mes œuvres les inspirent, alors que mes architectures ne tiennent pas debout ! En réalité, je n’aime pas ce mot artiste, ou plutôt je me sens proche du Quattrocento italien. Je suis d’abord auteur de BD, et je le revendique, mais aussi peintre, sculpteur, orfèvre, affichiste, graphiste, story boarder, j’ai même fait des jardins, de la tapisserie, du mobilier et de l’architecture. L’artiste pour moi est artisan, un touche-à-tout qui se nourrit de différentes techniques, qui travaille aussi avec tous les métiers de l’artisanat d’art ou les équipes au cinéma. En revanche, je vais de moins en moins au Musée, la sacralisation de l’art m’emmerde parce que j’ai besoin de toucher, de voir comment c’est fait. Un jour en Belgique, alors que j’étais face à une toile, un gardien s’est mis en colère parce que je regardais de trop près. Aux puces, je pouvais toucher et apprendre. Quand j’ai travaillé avec la verrerie Daum, les verriers s’étonnaient que je connaisse déjà les techniques de lumière ou de polissage. J’étais simplement un amateur qui observe.

LOVECRAFT, MOORCOCK, LA SF OU LE CAUCHEMAR DU REEL

Quand je travaille à l’atelier, je rentre en transe, mais dès que j’en sors, je retrouve ma vie quotidienne. Il ne faut pas croire que mes créations sont inspirées de mes rêves. Je fais des rêves normaux qui témoignent de ma banalité. La création est un délire conscient. Je compose toujours des croquis comme des architectures avec les principaux éléments, mais la construction se fait directement ensuite sur la planche. Même si je travaille sur Grand Aigle, un grand format que j’ai découvert avec Jean-Claude Forest et Paul Gillon et qui me permet de saturer de détails, il faut toujours imaginer que, comme à travers une fenêtre, ça déborde hors cadre. Un journaliste une fois a écrit « Druillet dessine ce qu’il a vu », cette phrase m’a fait flipper, mais c’est vrai. L’art voyage dans l’univers du réel, et c’est le devoir de l’artiste de montrer et de pressentir la réalité. J’ai parlé du fantastique, du cinéma, de Jean Ray, de Poe pour les émotions de l’aventure intérieure, la science-fiction c’est l’histoire ; celle des sociétés et celle du monde. Dans la première moitié du XXème siècle, tous ces écrivains projetaient le monde dans lequel on vit aujourd’hui. Umberto Eco disait « le portable et l’ordinateur sont des crimes contre l’humanité ». Je ne suis pas loin de penser comme lui au regard de l’état de la planète à notre époque de fascisme mou qui pue tout autant qu’en 1938-39. Malraux avait dit du XXIème siècle qu’il serait spirituel, j’ai bien peur qu’il se soit magistralement planté. L’époque est au matérialisme, au néant culturel, au culte de l’argent, au pouvoir absolu et sa domination fascisante, dont on sait où ça mène, il n’y a qu’à lire Orwell. Personnellement, je ne donne pas cent ans à l’humanité pour disparaître, c’est mon crédo de « la grande erreur », c’est-à-dire la grande connerie du monde qui est le nôtre et qui mène l’espèce au suicide. Reste une inconnue, la capacité de l’humain à s’en sortir. La SF a prédit tout ça. Il n’y a qu’en France qu’on n’a pas voulu en entendre parler, avant que Kubrick ne sorte 2001, l’Odyssée de l’espace. Ian Kounen « Comment voulez-vous faire de la SF dans un pays qui vénère Proust et Sartre ? ». Le mépris était scandaleux. Personnellement Lovecraft a été un premier séisme, le recueil Démons et Merveilles reste celui que je préfère avec encore La couleur tombée du ciel. A 18 ans, j’étais déjà complètement cinglé, à la manière de Dali et de son Apocalypse de Saint Jean, je réalisais sur papier japon les dix-sept pages du Necronomicon. Publiées, republiées, ces planches ont circulé, elles ne m’appartiennent plus, les graphismes sont repris sans citer mon nom, si bien qu’un jour Hervé Di Rosa m’appelle de Providence, pour m’indiquer qu’il a retrouvé mon Nécronomicon sur la tombe de Lovecraft, et que j’ai un fan-club là-bas. A la même époque, vers 1962-1963, mon ami Michel Delmuth, me traduit les premières pages d’Elric le Nécromancien de Mickael Moorcock, un artiste génial autant écrivain que musicien, et c’est comme si je me prenais les twin towers dans la gueule. Dans la foulée j’ai réalisé quelques planches, que j’ai plus tard transposées dans Yragaël (1974) et Urm le fou(1975).

LE FAUSSAIRE

J’ai commencé très jeune à peindre, à l’huile d’abord puis à l’acrylique, pour profiter du temps de séchage rapide. J’aime explorer les techniques et les effets de la matière, peindre sur papier Kraft à la Klimt ou encore sur l’envers de la toile. Aux Puces, j’ai pris le virus du collectionneur et surtout celui du faussaire. J’adorais récupérer de vieux tableaux, des croutes ou encore des toiles pas finies, sur lesquels je repeignais en signant Druillet 1875 par exemple, et que je revendais ensuite plus cher. Il y a peut-être aujourd’hui près de 200 faux-Druillet dans la nature. De même je m’inspire parfois de photos que je trouve au hasard et qui m’interpellent pour plus tard m’inspirer une toile. Je ne me sens pas du tout prisonnier de toutes ces influences, au contraire ce sont des moteurs.

LA NAISSANCE DE LONE SLOANE

Quand j’ai créé Lone Sloane, j’avais payé mon tribut à l’armée en 1964 où j’étais photographe. Je maitrisais les bases du cadrage et de la lumière. Mon univers fantastique et cosmique était déjà bien en place. J’écrivais des histoires que je ne finissais jamais, et j’ai compris qu’on n’écrivait pas une bande dessinée avec des décors ou des architectures, il me fallait un totem, un élément humain ou non humain qui me permette de construire une histoire, de dessiner une trajectoire. Dans ma chambre de bonne, au cours de mes recherches, je suis retombé un soir sur le recueil de nouvelles de Catherine Moore, Shambleau, et les voyages interplanétaires de son héros intrépide ont esquissé les contours d’un personnage, incarné physiquement par Marlon Brando, qui m’avait marqué dans Apocalypse Now de Coppola. Il me fallait un nom qui porte phonétiquement et musicalement. J’avais réalisé une sculpture que j’avais nommée Itai, mais lorsqu’un ami m’a dit que c’était le nom d’un des premiers généraux de David pour les Hébreux, j’ai remballé, ça ne collait pas. Sloane est un héros maudit, un don Quichotte moderne, le chien errant de l’espace, un voyou anarchiste, contradictoire et ambigu, et en même temps il est doté d’une conscience et aspire au bien. Je cherchais autour de Lone, (pour alone), façon cow-boy comme pour Lucky Luke et c’est en me baladant à Londres, avec Jean Boullet, que j’ai trouvé Sloane, dans le nom des rues. Ça sonnait bien. Avec ses yeux rouges brûlés par le savoir, il est comme Wotan le roi des dieux, celui qui n’a qu’un œil, parce qu’il a vu ce qu’il ne devait pas voir dans la tétralogie de Wagner. C’est l’idée de l’initiation ésotérique, lorsque tu accèdes à une connaissance tu payes. Lorsqu’on a créé son personnage, il nous a guidés autant que nous l’avons emmené dans ses aventures. Sloane a habité tous mes univers, il ne m’appartient plus, même s’il réapparaîtra dans le Dante que je compte écrire dès que ma main se sera remise. Je l’ai confié à Dimitri Avramoglon un dessinateur très talentueux qui doit sortir un nouvel album en 2017 et qui m’a aidé sur les décors du Requiem de Verdi cet été aux Chorégies d’Orange.

PILOTE ET ASTERIX

Je travaillais pour Midi Minuit Fantastique, une revue de Cinéma, avec Jean Boullet, publié par Eric Losfeld qui est le premier à m’avoir fait confiance en éditant Le Mystère des abîmes, mon premier album. J’étais très fier d’être publié à côté de Jodelle de Guy Peellaert puis de Barbarella de Forest, des auteurs que j’admirais mais face auxquels je ne faisais pas le poids. Les éditions Losfeld regroupaient une forme d’intelligentsia éclairée et élitiste qui ne me convenait pas vraiment. Je voulais du délire dans un média populaire et je rêvais de Pilote comme un malade. J’y suis rentré à force d’acharnement. Pour moi la BD, c’était Asterix, j’admirais Goscinny et Uderzo. Il est difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’était Pilote, 60 pages de bandes dessinées hebdomadaires avec de tout, du Western, de l’humour, de la science-fiction, de l’aviation, et j’en passe. J’ai rencontré pour la première fois Goscinny en 1964. A cette époque, je forçais les portes, je m’incrustais partout, avec mon grand carton à dessin, j’étais un exalté, un emmerdeur à cheveux longs. J’allais à l’atelier 63 dans la rue des Pyramides, où je retrouvais Gigi et Raymond PoÏvet. Mai 1968 a bousculé les cadres, ouvert une brèche dans laquelle toute une génération s’engouffrait en apportant un souffle nouveau. C’est en octobre 1969 que parait le premier voyage de Lone Sloane, dans Pilote. Le succès est immédiat, il m’a conforté et entrainé. J’ai courtisé Jacques Lob, comme une femme, il était pour moi le meilleur scénariste, et je voulais faire un album avec lui. Longtemps il m’a dit que je n’étais pas prêt puis après la parution des 6 voyages, il a accepté et m’a écrit Delirius (1972), un thriller ahurissant, dont le tome 2 (1989-2012) n’a pas pu se finir avec sa mort en 1991. J’ai finalement repris le scénario avec Benjamin Legrand, avec qui j’ai aussi réalisé la série Xcalibur pour la télé et rédigé la monographie qui vient de paraître chez MEL.

METAL HURLANT, VUZZ ET LA NUIT

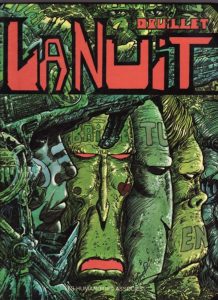

L’histoire de Metal Hurlant a déjà été écrite, dans la presse, dans des livres, c’est devenu une légende porteuse d’un mouvement artistique dont la revendication principale était d’amener la BD à la reconnaissance d’un art majeur pour adultes. Il a fallu 40 ans pour faire accepter « le neuvième art ». Je raconte ce combat dans Delirium. A l’origine, Métal hurlant, c’est l’histoire d’un groupe de rockers hystériques, déglingués, et complètement défoncés. Au début des années 1970, grâce à la bande de Futuropolis, on découvrait les Zap comics et tout l’underground américain. Mandryka inventait la nouvelle presse en créant avec Claire Bretécher et Gotlib, l’Echo des savanes. C’était l’époque pour moi de Vuzz et Yragael que je faisais avec Michel Delmuth, comme ensuite Urm le fou. En capitaine artistique génial, Jean-Pierre Dionnet nous a embarqués sur un bateau ivre, de délire en délire, de faillite en faillite. On était des fous à lier. Le bateau a fini par couler, réapparaissant sous la forme de la revue Heavy Metal aux Etats-Unis. Face à l’ampleur du phénomène, nous étions les premiers étonnés de constater comment des petits français ont pu à leur tour influencer des Américains ou des Japonais. La plupart des dessinateurs sortaient de Pilote. C’est en voyant les planches de Vuzz dans mon atelier que Jean Giraud a décidé de se mettre à la SF et de créer Arzach, sous le nom de Moebius. Sans Metal Hurlant, il n’aurait peut-être fait que du Blueberry. Je commençais la Nuit (1975) que je publiais dans Rock and Folk alors que j’apprenais le cancer de ma femme Nicole, qui mourrait à l’âge de 30 ans ; je sublimais en bande dessinée cette période très sombre pour moi. La Nuit était à la fois une catharsis et une œuvre importante, car pour la première fois on abordait le thème de la mort en BD. L’univers a d’ailleurs inspiré George Miller pour Mad Max.

L’histoire de Metal Hurlant a déjà été écrite, dans la presse, dans des livres, c’est devenu une légende porteuse d’un mouvement artistique dont la revendication principale était d’amener la BD à la reconnaissance d’un art majeur pour adultes. Il a fallu 40 ans pour faire accepter « le neuvième art ». Je raconte ce combat dans Delirium. A l’origine, Métal hurlant, c’est l’histoire d’un groupe de rockers hystériques, déglingués, et complètement défoncés. Au début des années 1970, grâce à la bande de Futuropolis, on découvrait les Zap comics et tout l’underground américain. Mandryka inventait la nouvelle presse en créant avec Claire Bretécher et Gotlib, l’Echo des savanes. C’était l’époque pour moi de Vuzz et Yragael que je faisais avec Michel Delmuth, comme ensuite Urm le fou. En capitaine artistique génial, Jean-Pierre Dionnet nous a embarqués sur un bateau ivre, de délire en délire, de faillite en faillite. On était des fous à lier. Le bateau a fini par couler, réapparaissant sous la forme de la revue Heavy Metal aux Etats-Unis. Face à l’ampleur du phénomène, nous étions les premiers étonnés de constater comment des petits français ont pu à leur tour influencer des Américains ou des Japonais. La plupart des dessinateurs sortaient de Pilote. C’est en voyant les planches de Vuzz dans mon atelier que Jean Giraud a décidé de se mettre à la SF et de créer Arzach, sous le nom de Moebius. Sans Metal Hurlant, il n’aurait peut-être fait que du Blueberry. Je commençais la Nuit (1975) que je publiais dans Rock and Folk alors que j’apprenais le cancer de ma femme Nicole, qui mourrait à l’âge de 30 ans ; je sublimais en bande dessinée cette période très sombre pour moi. La Nuit était à la fois une catharsis et une œuvre importante, car pour la première fois on abordait le thème de la mort en BD. L’univers a d’ailleurs inspiré George Miller pour Mad Max.

SALAMMBO -FLAUBERT ET LES PASSEURS

J’aurais pu avoir un succès façon Lucky Luke ou Astérix ce qui signifie qu’il faut pondre un album tous les trois ans et je ne peux pas travailler comme ça. Après la Nuit je pensais sérieusement arrêter la BD, j’ai reconstruit avec Flaubert en adaptant Salammbô dans une trilogie que j’ai mis sept ans à écrire(1980-1986). Le doute est permanent, il n’y a que les crétins qui sont sûrs d’eux, mais l’important c’est d’être à l’écoute et je ne crois pas au hasard. Les rencontres fortuites suivent une certaine logique, articulée par des passeurs, des conseils de personnes qui vous orientent, qui vous guident. Ce fut le cas de Jean Boullet, de Michel Delmuth, mais aussi d’Humbert Camerlo pour Wagner et de Kœchlin pour Flaubert. Il m’a bassiné pendant des mois avec Salammbô et j’ai fini par acheter le livre malgré mes réticences à cause de la mauvaise impression que j’avais gardée de Madame Bovary. En lisant, j’ai compris à quel point ce texte était fait pour moi, une épopée fantastique taillée comme au cinéma pour un film d’Heroic fantasy. Je transposais immédiatement la prose dans mon univers, projetant Hamilcar dans l’espace avec Sloane. Flaubert disait « je plains le rapin qui tentera d’illustrer mon livre ». En allant deux fois en Tunisie visiter à mon tour les vestiges de Carthage, j’ai compris ce qu’il voulait dire. Il ne reste rien et il a tout inventé. Pourtant il y avait dans son écriture un principe de découpage scénaristique très adapté à la bande dessinée. J’ai d’ailleurs été fasciné de découvrir ensuite les scénarios qu’il créait en amont de ses romans, et lorsqu’on m’a envoyé celui de Salammbô j’y ai retrouvé mon découpage. Allier littérature et bande dessinée faisait partie de mon combat pour la reconnaissance de la BD, je prolongeais également le débat technique en injectant des images numériques dans le dernier album.

DU ROCK ET DE L’OPERA

La musique a toujours fait partie de ma vie, elle a modelé mon travail. C’est un support d’exaltation. Je peins ou je dessine toujours avec du son. J’écoute de tout, c’est pourquoi certains débats me semblent absurdes. Pourquoi choisir entre les Stones et les Beatles alors que pour moi, c’est très simple, les Beatles c’est le jour, tandis que les Stones, c’est la nuit et la défonce. J’aime les deux. J’écoute aussi beaucoup de world music, de la musique japonaise par exemple et je suis tout à fait capable de m’enchaîner un album des Sex Pistols pour finir avec Éric Satie. Pour la musique classique c’est pareil, j’y suis venu en chinant au hasard des puces de vieux disques que j’écoutais sur mon Teppaz. Je découvrais ainsi Carmina Burana ou le Requiem de Verdi. L’opéra a servi aux réalisateurs pour le cinéma, il me transporte avec la même puissance que dans un film. Lorsque je découvris Wagner, je me lançais dans un projet de film sur la Tétralogie, avec Rolf Lieberman. Un projet de dingue ! Le Story board est reproduit dans la monographie chez MEL. Au final Wagner a mis près de 25 ans pour composer son chef d’œuvre, et il m’a fallu presqu’autant de temps pour concrétiser ce Wagner Space opera qui est devenu un CD-Rom et un jeu vidéo. L’opéra m’a finalement rattrapé puisque j’ai travaillé pour les Chorégies d’Orange dont j’ai fait les décors de Carmina Burana, et cet été pour Verdi.

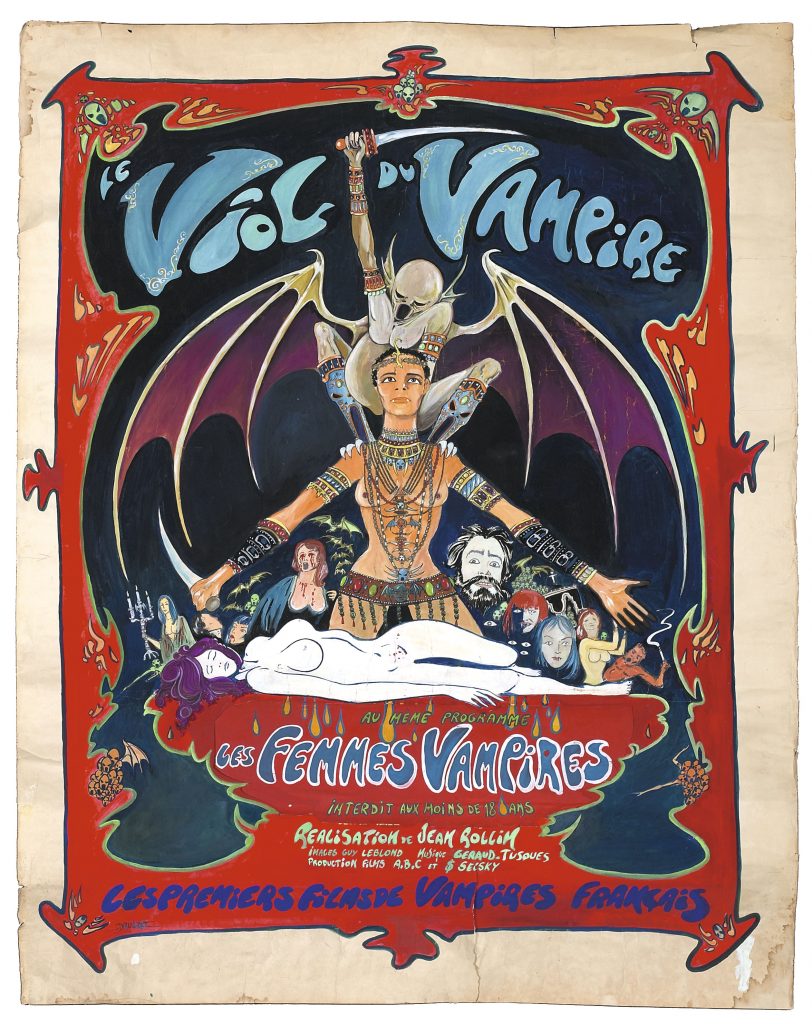

CINEMA, DES AFFICHES A L’ANIMATION 3D

Le cinéma, c’est là où se fabrique l’image. Quand je pense aux scènes de batailles et aux plans longs en trois minutes de Kurosawa dont je suis un fan inconditionnel, ou encore à Orson Welles qui pour la première fois, plaçait sa caméra pour filmer en contreplongée les plafonds où on accrochait avant les projecteurs, je m’émerveille. Pour moi, un Radeau de la Méduse, se regarde comme un cinéma de l’époque, au même titre que les dioramas de Daguerre ou autres Panoramas au XIXème siècle. C’est pourquoi je me suis toujours battu pour la 3D, les images de synthèse et les effets spéciaux. Je me rappelle toujours de la première scène de Jurassic Park où le savant dit qu’il a toujours rêvé de voir des dinosaures en vrai et c’est exactement ce que je ressens. D’ailleurs si je pouvais avoir un T-Rex chez moi (parce que maintenant ils en font de très beaux en résine) ce serait formidable. Il n’y a malheureusement pas la place. Mon travail a aussi beaucoup influencé le cinéma. J’ai travaillé sur des clips, des dessins animés, créé les décors pour la série Les Rois Maudits à la télévision et j’ai aussi réalisé pas mal d’affiches de films, comme celle de la Guerre du feu, de Jean Jacques Annaud ou le Nom de la rose d’Umberto Eco, avec qui j’avais déjà écrit un livre, Stelle e Stellette dans les années 70. J’avais commencé avec Jean Rollin, puis j’en ai fait d’autres, qui sont devenus parfois plus célèbres que les films. J’en ai même fait une sans voir la pellicule, il s’agissait de « Yor le chasseur du futur ». Personnellement, je m’étais éclaté, mais je me suis ensuite fait insulter comme il se doit par tous ceux que mon affiche avaient envoyés voir le film !

MARCHE DE L’ART ET MECENES

J’étais parmi les premiers à forcer les portes des galeries d’Art contemporain pour vendre mes originaux. Mes premiers acheteurs étaient d’ailleurs des collectionneurs d’Art contemporain. Mais le marché de l’art est devenu une grosse couillonnade, on commence à le savoir, on voit même apparaître quelques papiers dans les revues spécialisées. Je vais à la FIAC depuis 15 ans, j’y vois à chaque fois des œuvres intéressantes parfois sublimes et aussi des trucs bizarres. J’énerve toujours les gens avec la même blague, qui consiste à désigner l’extincteur en demandant : c’est combien ? J’exagère à peine, car il y a un réel problème, une imposture nourrie et cultivée par le discours autour de l’art, qui te remet en perspective toute l’histoire depuis l’art pariétal devant un rond noir abstrait à l’acrylique. Les côtes des auteurs de bande dessinée restent ridicules par rapport à celles des « grands artistes » de l’Art Contemporain. L’argent au départ est noble, il sert à donner les moyens de la création. La reconnaissance de la bande dessinée passait par sa reconnaissance sur le marché de l’art contemporain. Aujourd’hui, le fric travaille pour lui-même dans une accélération effrayante du temps, il n’est plus au service de l’humain ou de la culture. A côté de ça, il y a l’absolue nécessité de beauté. Je suis moi-même un collectionneur, je cultive mon cabinet de curiosités, j’ai une collection de coléoptères et d’objets japonais, en particulier de vases satsuma, qui ne valent pas grand-chose. Au XIXème siècle, ces céramiques étaient destinées aux touristes, elles racontent des histoires dessinées comme des mangas. Si je gagnais au loto, je dévaliserais les salles de ventes. Les côtes du dessin remontent aussi et c’est une source de revenu non négligeable pour les nouveaux auteurs. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque de Pilote ou de Métal Hurlant, nous avions un salaire grâce au tirage presse. Même si la BD se porte bien aujourd’hui autant en termes de production que de création -et je m’en réjouis- un jeune auteur obtient un tirage entre 3000 et 5000 exemplaires, ce qui ne donne même pas le SMIC sur deux ans. Du coup nécessairement, il doit trouver des compléments, en se diversifiant. L’artiste est devenu multimédia. Il m’est aussi arrivé de vendre des planches auxquelles je tenais quand j’ai eu besoin d’argent. Les collectionneurs d’Art contemporain sont souvent diabolisés alors qu’ils agissent souvent par passion. Certains jouent un rôle de mécènes, c’est le cas de Benjamin de Rothschild par exemple, qui m’a commandé du mobilier, en me donnant l’occasion extraordinaire de travailler avec des ébénistes et de transposer ma palette en bois précieux. Michel Edouard Leclerc joue le même rôle depuis longtemps et plus largement pour la bande dessinée. Je suis très enthousiaste de cette monographie qu’on a pu réaliser avec mon ami Benjamin Legrand, au regard de la richesse des images et de la qualité de la publication.

DANTE ET L’ETERNITE

Me voilà presque paralysé de la main droite. J’enrage car j’aimerais m’attaquer à Dante avec Sloane dans l’espace. Ce ne sera pas du Gustave Doré, qu’on se le dise, car c’est le plus grand dessinateur de tous les temps, ce sera du Druillet. J’ai déjà les idées et comme j’avais hésité avec La légende des siècles, je pense nourrir mon Dante des images délirantes de Victor Hugo. J’imagine une mise en page en noir et blanc plutôt à la manière d’un livre illustré avec le texte séparé en page de droite. Depuis que j’ai vu Le Dracula de Coppola, le plus beau de tous, qu’il a magnifiquement transposé dans une sublime histoire d’amour, je voudrais à mon tour devenir vampire. Sans aller jusqu’à l’éternité, parce que « c’est long surtout vers la fin », j’aimerais encore vivre quelques décennies pour finir tout ce que j’ai à faire. D’ici là je continuerai tant que je peux à créer.

Entretien réalisé par Lucie Servin

Follow

Follow