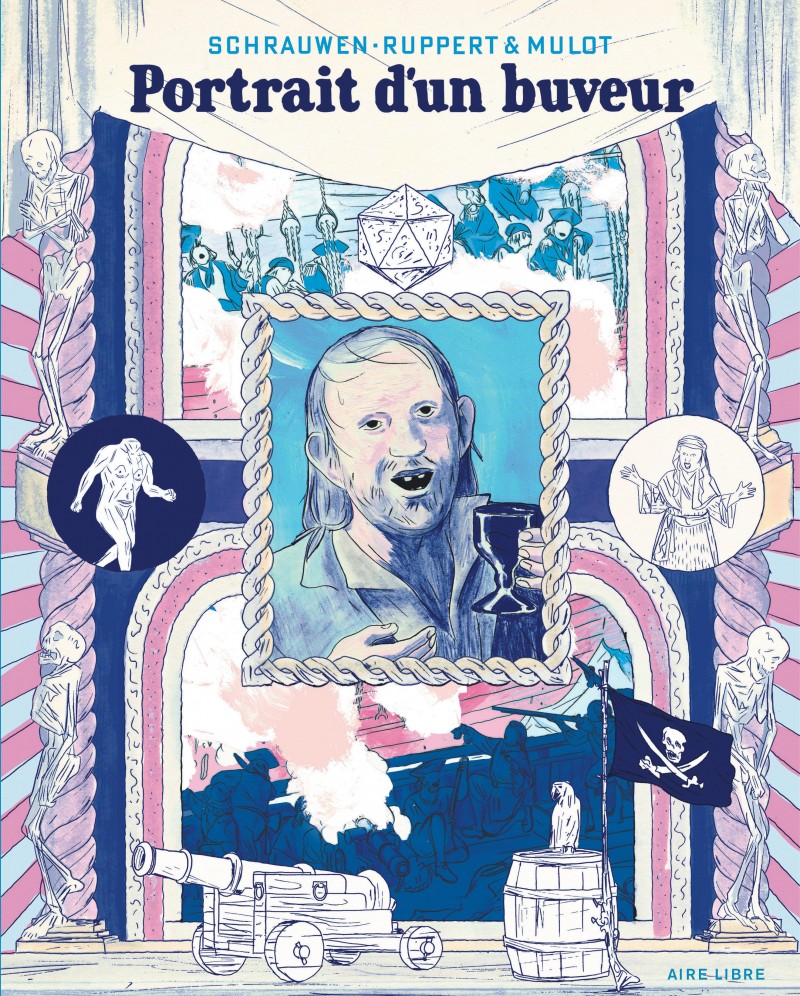

Portrait d’un buveur, le parti des pirates

Dans Portrait d’un buveur, en faisant de l’alcoolisme l’ingrédient principal du récit de piraterie, le duo Ruppert & Mulot embarque dans l’aventure le trublion berlinois d’origine flamande Olivier Schrauwen. Le trio essuie les tempêtes pour mettre en scène la tragédie pirate, macabre et burlesque, pour se jouer des faux-semblants de la comédie humaine à travers une démonstration graphique et narrative virtuose. Dans l’atelier parisien qu’ils partagent entre autres avec Aude Picault et Hugues Micol, Florent Ruppert et Jérôme Mulot travaillent désormais sur La Part Merveilleuse, une trilogie inspirée par les fables écologiques de Miyazaki à paraître chez Dargaud. Ils reviennent sur leur expérience artistique hors norme avec Olivier Schrauwen.

Vous avez déjà trafiqué les genres comme le polar et même mis en scène des marins, mais vous ne vous étiez jamais frottés aux histoires de pirates : Comment est né ce livre ?

J. M. : Nous avons toujours plusieurs idées de livres d’avance. Pour celui-ci, j’avais découvert l’Île au trésor, en me lançant dans la lecture des grands classiques. Je l’ai conseillé à Florent et il a tout de suite adhéré. Stevenson n’a pas initié la mode des récits de pirates mais il a si bien réinventé le genre que tous les récits après lui et jusqu’à aujourd’hui empruntent ses mécaniques et ses personnages : le vieux pirate avec la jambe de bois, le mousse, le perroquet… Nous voulions aussi jouer avec ces ingrédients.

F. R. : Dans l’Île au trésor, les pirates ne sont pas des héros ni des cascadeurs. Ils ne savent pas tous manier l’épée ni sauter courageusement d’un bateau à l’autre. Ce sont des gens qui louvoient d’équipage en équipage pour survivre et boivent énormément pour se donner du courage. Des hommes lâches, tourmentés, qui évoluent dans des rapports de manipulation et de domination compliqués, exacerbés par leur problème d’alcool. Ça m’a fait penser au film Impitoyable de Clint Eastwood qui dévoile l’origine des légendes sur les duels du Far West. Ces mythes construits à partir des témoignages de mecs trop saouls pour distinguer un pistolet, qui affabulent sur la dextérité d’un tireur alors que la victime a reçu une balle dans le dos. Pour rendre justice au chef d’œuvre de Stevenson, nous voulions transmettre le réalisme de ses personnages.

Vous avez l’habitude de jouer avec les références à l’histoire de l’art. Cette fois, vous quittez Paris et ses Musées pour Bruges, en puisant très clairement dans l’imaginaire hollandais du XVIème et XVIIème siècle. En quoi la peinture flamande vous a-t-elle inspiré cette histoire ?

J. M. : L’imaginaire des pirates impose des contraintes et détermine tout un travail préparatoire pour donner de la crédibilité au récit. Qui ? Sur quel bateau ? Pour aller où ? L’intrigue se construit autour de questions concrètes afin de bâtir l’espace graphique et imaginaire, faire circuler le personnage et la narration dans les cases. La documentation permet ainsi de plonger dans des univers auxquels on n’aurait jamais eu accès. Pour notre histoire, l’Europe du Nord constituait un point de départ idéal. Rien que le titre Portrait d’un buveur fait référence à un motif célèbre propre à la peinture flamande. On pense tout de suite à Rembrandt, à Frans Hals, aux peintres du Rijksmuseum d’Amsterdam comme aux scènes de village de Brueghel et à toute la peinture hollandaise de genre, une mine inestimable d’instantanés réalistes de l’époque. Dans les scènes de taverne, des buveurs au gros ventre avec les yeux qui brillent montent sur des tonneaux, pissent et vomissent dans les coins. Le trivial et le paillard poussent parfois jusqu’au grotesque.

F. R. C’est une période de l’histoire de l’art à laquelle je suis très attaché. La peinture flamande a ce côté naturaliste qui va jusqu’à représenter l’épluchure des pommes de terre. Les Hollandais ont amené le réel dans l’art à une époque où prédominait largement la peinture religieuse. Le plus fascinant c’est qu’à travers les éléments du quotidien, ils ont développé tout un langage symbolique. Quelques indices glissés dans l’image recomposent une histoire avec la laisse coupée d’un chien, un lit ouvert, une carafe, un fruit. C’est une peinture qui raconte, à condition de savoir décrypter le texte. S’emparer d’un tel univers en BD, c’est toujours une manière de vivre l’aventure à travers son personnage. Le pouvoir essentiel du dessin amène à explorer au-delà de tout ce qu’on peut expérimenter dans le réel. Le geste même de dessiner met toujours en tension le désir, l’inconscient, l’instinct et les pulsions, l’amour et la mort.

Vous avez déjà travaillé en trio avec Bastien Vivès, (La Grande Odalisque, Olympia). Comment s’est mise en place cette collaboration avec Olivier Schrauwen ?

F.R.

: Olivier est

un ami de longue date. On s’était rencontrés pendant un festival et il avait

déjà participé à nos projets collectifs : Championnat de bras de fer et

la Maison close. Dans ce dernier, il s’était représenté en clochard

complètement bourré et un peu fou. Portrait d’un buveur était

un projet fait pour lui. Nous tenions à son personnage du psychopathe

alcoolique et il a tout de suite accepté. Au départ, nous pensions procéder

comme avec Bastien Vivès. Nous écrivions l’histoire à trois. Jérôme et moi nous

nous occupions des décors. Olivier se chargeait des personnages principaux et

nous nous partagions les personnages secondaires. Avec Bastien, la méthode

avait été efficace. En neuf mois, le livre était prêt. Avec Olivier, c’était

une tout autre histoire.

J.M. : On a mis trois ans à faire ce livre, en se rencontrant pour

chaque chapitre. Olivier n’est pas un artiste du compromis. Soit nous

réussissions à nous mettre d’accord, soit nous ne faisions pas l’album. Pour

finir, nous sommes allés dans une direction où ni lui ni nous n’étions jamais allés.

C’est une expérience exceptionnelle d’un point de vue artistique que d’être

poussé en dehors de ses zones de confort et de ses retranchements.

Vous faites de la BD ensemble depuis près de 15 ans, vous devez avoir des mécanismes bien rodés : en quoi Portrait d’un Buveur a-t-il bousculé vos méthodes de travail ?

F. R. : Avant de faire un dessin, nous travaillons beaucoup en amont pour fixer le découpage, mettre en place les points de vue, décider des perspectives. Mais une fois que le dessin est terminé, il est « prêt à encadrer ». Nous sommes des perfectionnistes du trait, toujours pointilleux sur la bonne résolution des lignes et Olivier nous a fait travailler en 300 dpi ! Pour ce livre, nous avions fait des repérages à Bruges et ramené beaucoup de décors. Je me souviens d’une superbe vue de la ville tout en détails. Olivier prend notre dessin, le badigeonne de gouache. Il crée un énorme contre-jour si bien que notre image disparaît : on distingue à peine les silhouettes de l’architecture et plus aucun des petits traits si minutieusement ouvragés. Entre nous, et ensuite avec Bastien, nous avons toujours fonctionné en prenant garde à ne pas piétiner le travail de l’autre, à bien faire attention que la collaboration soit une addition d’intérêts et de sensibilités. Olivier est un pirate. Il ne fait pas que nous marcher sur les pieds, il nous danse dessus, sans se soucier qu’on soit allongés par terre. Pourtant, Portrait d’un buveur est sans doute notre meilleur album d’un point de vue d’auteur, le plus ambitieux, parce qu’il est truffé de mille subtilités qu’on a finalement réussi à mettre en œuvre.

J.M. : Un an et demi après le début du projet, Olivier nous a annoncé qu’il n’était jamais allé au bout d’aucune collaboration. Il a même voulu arrêter le livre deux ou trois fois et j’en étais presqu’à me convaincre moi-même d’abandonner le projet. Il venait de jeter un chapitre entier à la poubelle sans chercher à dialoguer. Même si nous devions respecter sa liberté et son droit de veto, il a fallu tout remettre à plat pour continuer. Il s’agissait du chapitre où Clément l’apprenti entre en scène, un personnage central. Olivier trouvait qu’on dérivait trop vers un duo à la Laurel et Hardy. Ce chapitre très court au départ est beaucoup plus long dans sa version finale. Il représente un tournant important du livre avec le principe de toujours ramener la narration à la personnalité du buveur, à sa solitude et son alcoolisme. Olivier, avec sa pratique de la table rase, nous a aussi donné les moyens de creuser le personnage. Pour agrandir son château, il faut parfois détruire complètement une tour, là où nous avions tendance à ravaler les façades et ajouter des étages.

Cette rébellion face à l’histoire passe par la mise en couleur, quelles sont les différentes techniques mises en œuvre ?

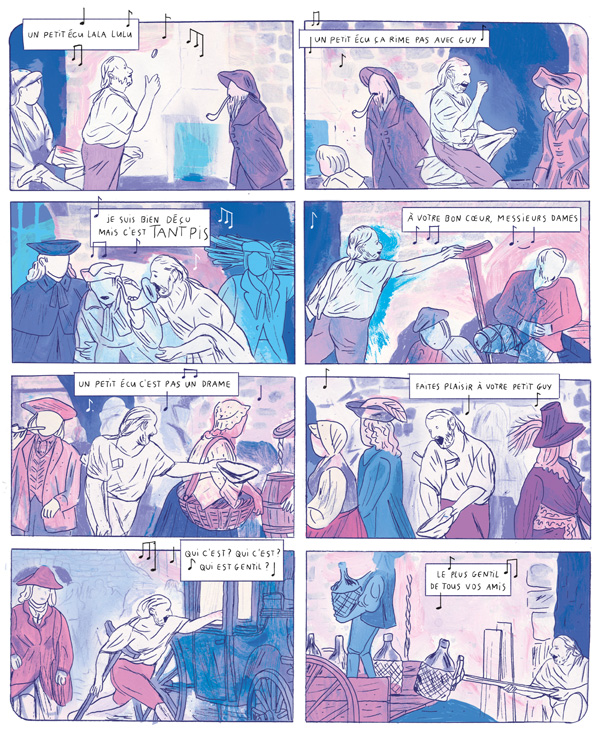

F.R. : Les couleurs ont été confiées dès le départ à Olivier. Il nous faisait ses propositions et nous l’avons toujours encouragé dans ses choix, même les plus radicaux. Alterner le blanc et la couleur au fil des cases était un geste fort, très déstabilisant et pourtant ça fonctionne : une belle leçon de prise de risque artistique. Sur le blanc, le trait focalise la lecture sur le récit. La couleur amène toute les gammes d’intensité et d’émotions sur le personnage ou les décors avec cette idée expressionniste héritée de Van Gogh de toujours traduire l’émotion à l’extérieur du personnage et dans sa gestuelle.

J.M. : C’est un mélange de diverses techniques, de la gouache, du feutre, de la couleur numérique. Toutes sortes de manipulations. Olivier découpe, réimprime, redécoupe, recolorie, scanne pour encore réimprimer. Mais derrière le côté plasticien et formel, le jeu consiste toujours à mettre le dessin au service du récit. Qu’est-ce qu’il faut mettre en avant ? Pourquoi effacer tel dessin ? Quelle atmosphère voulons-nous convoquer ?

Vous êtes néanmoins arrivés à trouver un équilibre solide en aménageant autour d’une narration linéaire des dimensions plus expérimentales. Comment avez-vous structuré le récit ?

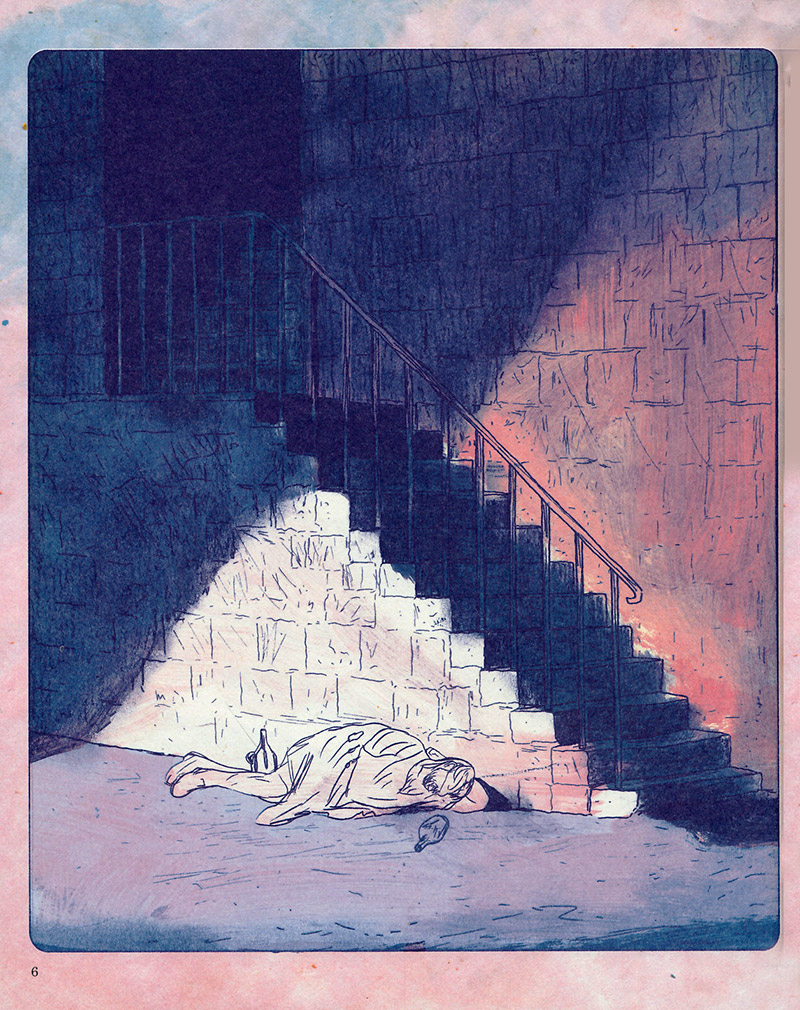

F.R. : Nous sommes venus à la BD avec une démarche plasticienne, mais aujourd’hui avec Jérôme, nous nous tournons de plus en plus vers des envies d’histoire, en nous concentrant d’abord sur l’efficacité du récit avant le jeu de mise en cases. Olivier voulait absolument retrouver la grammaire de nos premiers albums et l’esprit expérimental de nos livres-objets comme Le Royaume. Nous, nous voulions surtout une histoire de pirate qui tienne la route. Chacun a cherché à polariser le livre selon son désir plastique ou littéraire. Finalement la grande aventure pour l’alcoolique c’est l’alcool et le récit se structure en passant par tous les états d’ébriété du buveur, une palette selon qu’il est sobre, guilleret jusqu’à être malade dans la tempête, pour se réveiller en delirium tremens un lendemain de cuite. Nous avons juste étalé en épisodes d’aventures pirates ce qui se passe d’ordinaire sur la temporalité d’une nuit trop arrosée.

J. M. : Le récit de pirate est un sujet rebattu. Pour jouer avec les codes tout en gardant les ingrédients principaux, il était nécessaire de revenir à une narration plus expérimentale. Nous avons imaginé à chaque chapitre et même à chaque scène une manière différente et adaptée pour mener la narration. Comme nous avions d’emblée posé l’idée des grosses ellipses entre chaque épisode, nous n’étions pas non plus contraints de suivre une narration de A à Z. Nous conservions une souplesse pour chahuter l’histoire. Dans une intrigue linéaire classique, un élément déclencheur vient déstabiliser une situation initiale et conduire le récit vers le rétablissement de cette situation et son évolution. Au début du projet nous accordions beaucoup d’importance à des détails narratifs comme le collier, un McGuffin censé boulonner toute l’histoire. En réalité, le collier n’a qu’une importance moyenne, le point de vue décalé du personnage déporte ce qui devrait être l’intrigue de premier plan dans un contexte secondaire. Au lieu de ficeler l’histoire sur cette intrigue, chapitre après chapitre, nous avons fait confiance à notre personnage pour qu’il nous guide dans le récit.

Pourquoi choisir un anti-héros, l’incarnation du sale type, un monstre d’égoïsme et de lâcheté ?

F.R. : Je reste convaincu que ce n’est pas si simple. On ne naît pas salopard, même si ce n’est pas compliqué de le devenir. Le buveur est un archétype de pirate mais c’est aussi une personnalité complexe : sinon comment expliquer le lien qui se crée malgré toute sa noirceur avec son apprenti ? Dès le départ, en nous lançant dans un récit classique de piraterie, nous avons décidé de ne pas suivre un de ces héros qui fait avancer l’histoire pour au contraire déplacer la caméra sur le personnage secondaire qui ne sert à rien. Ce type de personnage qui n’intéresse personne aimante aussi les tabous. Le buveur est un anti-héros par excellence ; il incarne la bassesse, tous les rapports de manipulation et de domination bêtes et méchants qui président aux comportements inavouables. C’est un peu l’oncle alcoolique dont on sait qu’il bat sa femme. Celui qu’on n’invite plus mais qui fait une apparition à un anniversaire ou un mariage alors que toute la famille maintient un silence gêné. Mimer cette lâcheté, témoigner des plus bas instincts, c’est donner l’occasion de se reconnaître dans cette situation métaphorique. Nous sommes tous les jours confrontés à nos propres mesquineries et au jeu des apparences par lequel nous prétendons œuvrer pour le bien commun pour en réalité avancer nos pions de manière minable et ridicule. Entrer dans la tête d’un buveur pour qui la lâcheté est le seul moteur, la seule valeur, révèle au grand jour la petitesse de notre humanité.

J. M. : Le problème de ce personnage, c’est qu’il est tellement antipathique que personne ne peut s’identifier. Il ne crée pas d’empathie. En insistant sur la distance, nous avons joué ce rôle repoussoir jusqu’au bout. Depuis le cerveau du buveur, le lecteur assiste aux premières loges à toutes les bassesses du personnage, mais toujours en spectateur extérieur. Il espionne comme une petite souris la solitude intime et le spectacle de l’alcoolisme. Graphiquement pour mettre en scène la lâcheté, nous avons beaucoup réfléchi à montrer toutes les manières de se débiner du personnage, sa fuite devant chaque situation. Ce sont par exemple les scènes d’action montées en deux vitesses qui projettent sur une même planche une bataille en cascades de cases dans un brouhaha graphique tonitruant, tandis que l’attention est attirée sur les personnages qui esquivent le combat pour se planquer et picoler derrière un baril de rhum.

Au théâtre de la cruauté, le squelette tire le rideau de la mauvaise conscience, un espace graphique libre inspiré par Bosch et les danses macabres. Ce néant rappelle L’Enfer de Dante que vous citiez dans le Royaume. Comment avez-vous conçu cet inconscient grotesque ?

J.M. : C’est à Oliver que nous devons les métamorphoses progressives des cadavres en putréfaction en créatures à la Jérôme Bosch. L’idée du tissu est venue en réfléchissant autour du drapeau noir des pirates et des ossements brodés dessus. Nous cherchions à créer un chapitrage naturel qui permette de sortir du récit, une zone avec des personnages intermédiaires pour visionner l’action. Cet espace mental à l’intérieur de la tête du buveur donne beaucoup de liberté à l’expérimentation graphique.

F.R. Tuer quelqu’un n’est pas un acte innocent, c’est un geste de magie noire. Sans que le meurtrier en ait forcément conscience, le cadavre vient reposer dans un coin de sa tête pour se transformer en fantôme et hanter son esprit. Dans le récit, tous les gens qui viennent s’entasser dans l’inconscient du buveur reviennent le torturer, comme une fièvre, une pensée lancinante. Si la plupart du temps, quand il a bu, il ne se préoccupe pas d’eux, au moment du delirium tremens ils font du chemin et des dégâts.

Pour la réédition de Safari Monseigneur l’an dernier vous avez ajouté une préface dans laquelle vous écrivez : « A l’époque, il n’y avait pas de déchets, on ne se cassait pas le cul comme aujourd’hui ». Quelle place occupe l’improvisation dans votre travail ?

F.R. : Pour un livre comme Portrait d’un buveur, le lecteur ne peut pas imaginer le nombre d’étapes et de dessins mis à la poubelle. Sur la double page d’une scène de bataille entre deux bateaux, nous sommes allés jusqu’à modéliser les cadrages avec des bateaux en 3D. Nous sommes aussi passés par de nombreuses études avant d’obtenir le tableau dépliant de Soirée d’un faune. En reprenant notre premier album Safari Monseigneur, nous avons réalisé que nous n’avions rejeté aucun dessin à l’époque. Nous avons tout publié. Il fallait qu’on soit insouciant ou qu’on ait vraiment confiance en nous ! Aujourd’hui, nous avons pris conscience que pour qu’une œuvre soit forte, les ingrédients sont multiples. La part de chance est non négligeable. Irène et les clochards, par exemple, reste un de nos livres qui m’est le plus cher. Un récit libre, très peu structuré, dont le personnage arrive pourtant à tenir sur ses épaules tout le long, avec beaucoup de justesse et d’humilité dans le propos, alors qu’à l’époque nous n’avions pas forcément la maturité pour traiter ce sujet.

J. M. : Plus jeune et avec moins de science, nous tentions plus de choses. Nous laissions plus de liberté à nos instincts, sans jamais craindre le saugrenu et l’absurde. Aujourd’hui, la naïveté ou la spontanéité à l’œuvre dans Safari Monseigneur ou Panier de singe sont révolues. Ce sont aussi des livres porteurs qui nous ont conduit vers d’autres types de récits. On ne peut jamais aller en marche arrière en art. Plus on acquiert savoir et expérience, plus on peut gagner en efficacité et en exigence, mais plus on s’interdit aussi le droit à la maladresse. L’équilibre fonctionne en vases communicants. Autant on gagne en simplicité, en temps, en méthodologie, autant on perd en élan et spontanéité. Or la beauté niche aussi dans la maladresse, dans l’incontrôlé. Peu à peu, en se professionnalisant, il faut savoir rester à l’écoute, être suffisamment clairvoyant pour ne pas gommer toutes les aspérités, essayer encore les bricolages et ne pas se scléroser en se formatant sur un dessin et un récit.

Guy, le pirate alcoolique est un peu l’antireflet d’une personnalité comme celle d’Irène. Ils sont aussi deux portraits de la désespérance. On ne peut s’empêcher de voir dans cet album les thématiques récurrentes de vos œuvres en duo.

F.R. Il y a cette phrase de Truffaut pour qui un film c’est un tiers de faits inspirés par la réalité, un tiers d’imagination et le reste revient à la part de travail réalisé pendant le tournage. En BD c’est pareil, on s’inspire du réel et du vécu, de nos expériences et de notre connaissance de la vie, on mouline avec l’imaginaire, mais le reste se fait dans l’improvisation au fil du crayon. Dessiner n’est pas une science exacte, c’est un geste lié à la technique autant qu’à la maladresse, à l’émotion et au hasard. Sur le papier, des choses apparaissent que tu ne contrôles pas et il faut faire avec. Souvent l’attitude d’un personnage conduit à corriger le dialogue et même la séquence pour trouver le bon jeu d’acteur, que ça sonne juste. Comme nous travaillons à trois, les idées et les images sont mutualisées. Ces motifs récurrents ne sont plus si importants pour nous dès lors qu’on n’est plus tout seul face à ses obsessions individuelles. A l’origine du geste artistique du livre, il y a un désir. C’est l’intensité de ce désir qui donne au livre son ampleur artistique. Il n’est pas toujours nécessaire de retourner toutes les pierres.

J.M. : Dans un sens, c’est vrai. D’ailleurs, nous avions même pensé à une suite possible à Irène où il était question qu’elle prenne la tête d’une bande de clochards et qu’elle devienne une sorte de pirate moderne dans Paris. Les effets de miroir et d’échos sont nombreux dans nos livres mais je rejoins ce que dit Florent. En travaillant à plusieurs, nous confions nos idées aux autres, les obsessions sont objectivées, partagées, manipulées, elles deviennent de simples ingrédients. Une fois cuisinées ou transformées, elles ne nous appartiennent plus et nous n’en sommes plus responsables individuellement. Elles finissent ainsi à parler à tout le monde et c’est le plus intéressant.

Entretien réalisé par Lucie Servin et publié dans les Cahiers de la BD 7

A Lire : Arsène Schrauwen, Olivier Schrauwen,L’Association, 2016

Follow

Follow