Burroughs, une bande dessinée contaminée par le virus du langage

« Les mots sont encore les principaux instruments du contrôle, les suggestions sont des mots. Les persuasions sont des mots. Les ordres sont des mots. Jusqu’à présent aucune machine de contrôle ne peut fonctionner sans les mots, et toute machine de contrôle qui tente de s’en passer en s’appuyant entièrement sur une force extérieure ou sur un contrôle physique de l’esprit rencontrera très vite les limites du contrôle »

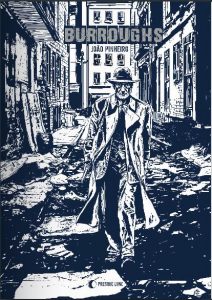

-> Burroughs de João Pinheiro, Traduit du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec – éditions Presque lune, 112 pages, 17€

-> Burroughs de João Pinheiro, Traduit du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec – éditions Presque lune, 112 pages, 17€

Presqu’inabordable pour qui ne connait pas l’œuvre de William S. Burroughs, la bande dessinée que lui consacre le brésilien João Pinheiro est une pépite, une œuvre qui comme un rébus déploie une narration à clés, pour résoudre une partie de l’énigme de cet écrivain visionnaire mort il y a tout juste 20 ans.

Le 2 aout 1997 disparaissait William S. Burroughs à l’âge de 83 ans. Explorateur du langage, cartographe des mots, l’auteur du Festin nu, inventeur et expérimentateur avec Brion Gysin des techniques de récit aléatoire et fragmenté (cut-ups, fold-ins, permutations, retranscriptions et superpositions de texte ou de bandes enregistrées ), Burroughs n’a cessé toute sa vie de sonder les possibilités des signes en bousculant les sens, pour défendre une liberté qu’il considérait entravée par les structures mêmes du langage. Souvent associé à la Beat génération car il fut l’amant éconduit d’Allen Ginsberg et le grand ami de Jack Kerouac, Burroughs reste une personnalité à part, poussant les expérimentations sur le langage dans un projet toujours plus subversif visant à ébranler le pouvoir coercitif des mots.

Tout paranoïaque et délirant qu’il était, à la différence d’un Kerouac ou d’un Ginsberg, Burroughs s’est ainsi toujours tenu à l’écart du mysticisme, se fascinant surtout pour les nouvelles technologies et les sciences, dans une démarche pro-scientifique que Gérard–Georges Lemaire son éditeur français chez Christian Bourgeois va jusqu’à comparer à celle du roman expérimental naturaliste. A sa machine à écrire transformée en laboratoire, il n’hésite pas à servir lui-même corps et âme de cobaye à ses expériences littéraires multiples et totales. De Burroughs d’ailleurs, on ne connait souvent que Le Festin nu, devenu culte. Un livre sur sa trajectoire de drogué, ses fantasmes et ses délires hallucinés; que finalement peu de gens ont lu, car pour tout chef d’œuvre qu’il est, il n’est pas facile d’accès. Plus qu’un roman, Le Festin nu est un voyage surréaliste et violent, un récit exploratoire dans « l’Interzone », une zone interlope, à la jonction entre le réel, l’hallucination, le cauchemar et le fantasme, où la violence décrit parfois la limite de l’insoutenable et malmène la linéarité narrative d’une intrigue morcelée qui préfigure les techniques de cut-ups mises en place à ce moment là avec Brion Gysin, dans l’hôtel de la rue Gît-le-Cœur du quartier latin.

Rédigé à Tanger entre 1954 et 1957 puis édité à partir d’une version réécrite en France en 1959, le Festin nu est resté interdit aux Etats-Unis jusqu’en 1962, consacrant la popularité de l’écrivain autour de cette réputation sulfureuse qui lui attribuait le rôle d’artiste camé, esclave de l’héroïne et roi des homosexuels. Symbole d’une génération, l’œuvre a acquis une nouvelle consécration en 1991 lorsque David Cronenberg porte à l’écran une adaptation qui rejoint à certains égards la démarche du dessinateur brésilien João Pinheiro dans sa bande dessinée et qui consiste à recomposer un scénario à partir de plusieurs œuvres de l’écrivain tout en recentrant le propos sur le principe d’écriture et de création de l’œuvre elle-même.

Rédigé à Tanger entre 1954 et 1957 puis édité à partir d’une version réécrite en France en 1959, le Festin nu est resté interdit aux Etats-Unis jusqu’en 1962, consacrant la popularité de l’écrivain autour de cette réputation sulfureuse qui lui attribuait le rôle d’artiste camé, esclave de l’héroïne et roi des homosexuels. Symbole d’une génération, l’œuvre a acquis une nouvelle consécration en 1991 lorsque David Cronenberg porte à l’écran une adaptation qui rejoint à certains égards la démarche du dessinateur brésilien João Pinheiro dans sa bande dessinée et qui consiste à recomposer un scénario à partir de plusieurs œuvres de l’écrivain tout en recentrant le propos sur le principe d’écriture et de création de l’œuvre elle-même.

Après avoir réalisé une œuvre sur Jack Kerouac en 2011, João Pinheiro se lance ainsi en 2013 dans « le projet Bill » en vue de récolter hommages et témoignages sur un site internet pour célébrer le centenaire de la naissance de l’écrivain ( le 5 février 2014). Comme il l’explique dans un avertissement au lecteur publié à la fin de son livre, il avait ainsi compilé beaucoup de matière, alors que lui-même publiait régulièrement sur le site des strips d’une histoire composée autour d’un scénario intitulé « Interzone Game » qui mettait en scène les aventures du narrateur et alter ego de Burroughs, William Lee ( du nom que l’écrivain empruntait à sa mère), transformé en héros de jeu vidéo, chargé de trouver de la drogue pour maintenir sa barre d’énergie et de vie, avec pour mission de rédiger des rapports et d’échapper aux agents du contrôle. Ce scénario délirant puisait dans l’univers de l’écrivain et a servi de base à cette bande dessinée.

Burroughs, de João Pinheiro from João Pinheiro on Vimeo.

Contamination virale

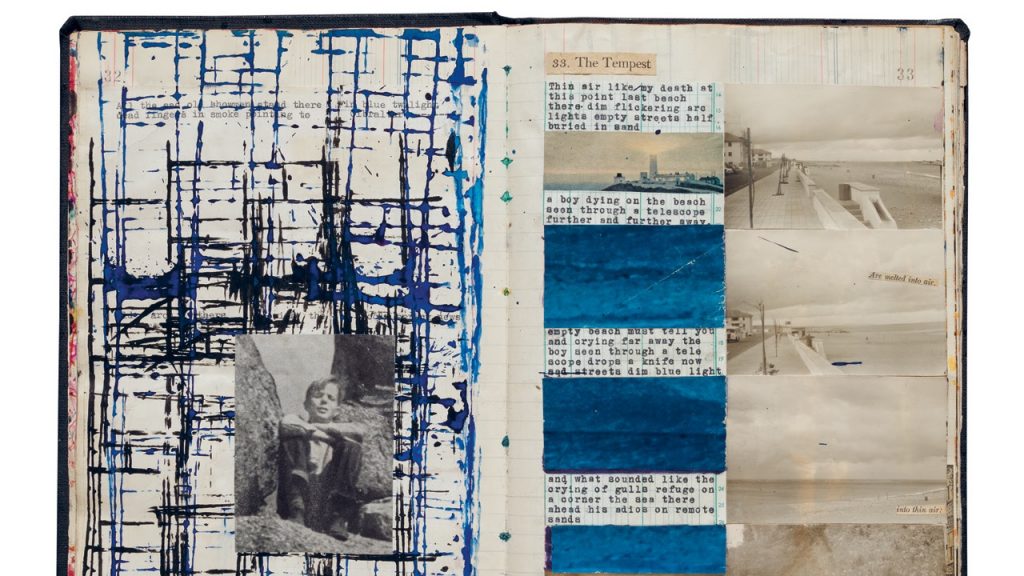

Au gré d’un hommage appliqué, João Pinheiro s’est d’abord laissé aller, préparant sa mixture dans l’esprit des cut-ups de Burroughs, concoctant sa cuisine à partir de tous les ingrédients thématiques et des personnages fétiches de l’écrivain. Cousue comme un patchwork en cases, Burroughs est une bande dessinée tissée de références et de citations, dans lesquelles on retrouve tous les gimmicks qui estampillent l’univers Burroughs.(1) On plonge dans l’atmosphère identifiable des bas-fonds, au milieu des prostitués, des dealers, des travestis, des agents de contrôle, des détectives en imperméable et aux chapeaux en feutre, des Mugwumps et des insectes anthropomorphes à la Kafka, sans oublier l’incontournable docteur Benway, un presque médecin autodidacte qui consulte au fond des cabinets d’un bar louche où il professe ses théories du contrôle par le langage. «Le langage est un virus venu de l’espace», écrit William Burroughs dans Nova Express. Cette citation reprise en pleine page introduit la bande dessinée et donne la clé du livre, sur cette malédiction des mots, une maladie qui infecte les êtres humains, en déterminant leur identité, en annihilant leur libre arbitre. « Le verbe n’a pas été reconnu comme virus parce qu’il a atteint un état de symbiose avec son hôte humain » écrit Burroughs. Alors que Lee en profite pour faire diagnostiquer son « dysfonctionnement symbolique », le dessinateur semble s’être fait contaminer à son tour, à force de creuser dans le sillage de l’expérience de l’écrivain, de pétrir cette matière folle. Il affirme « Les effets du virus que j’avais propagé se sont retournés contre moi et je n’ai eu d’autre choix que de déverser toute la folie qui m’envahissait dans les pages qui , finalement, composent cet album ». Rattrapé par la méthode et l’écrivain, en s’inspirant aussi bien des romans que des récits plus autobiographiques et des essais, il en a injecté toute sa bande dessinée, imbibé chacun des 6 chapitres qui recomposent une trame identifiée par des mots-objets caractéristiques des plus grandes obsessions de l’écrivain pour fouiller en profondeur dans la symbolique complexe de son système hallucinatoire débridé. Insidieusement, à son tour, c’est au lecteur d’être contaminé, pris aux mots, dans le jeu des cases. La lecture transporte dans cet espace-temps du langage, manipulé par l’écrivain et à travers lui par le dessinateur. Burroughs lui-même était fasciné par tous les signes du langage visuel, comme les glyphes mayas, par exemple. Il avait également adapté ses techniques à des pratiques plastiques à travers l’action painting et les scrapbooks alliant les mots et l’image, dans une esthétique inspiré par Dada et les Surréalistes, n’ayant de cesse d’interroger le rapport entre l’écriture et la peinture. « Quand on commence à penser sous forme d’images sans mots, on est sur la bonne voie » expliquait-il.

Au gré d’un hommage appliqué, João Pinheiro s’est d’abord laissé aller, préparant sa mixture dans l’esprit des cut-ups de Burroughs, concoctant sa cuisine à partir de tous les ingrédients thématiques et des personnages fétiches de l’écrivain. Cousue comme un patchwork en cases, Burroughs est une bande dessinée tissée de références et de citations, dans lesquelles on retrouve tous les gimmicks qui estampillent l’univers Burroughs.(1) On plonge dans l’atmosphère identifiable des bas-fonds, au milieu des prostitués, des dealers, des travestis, des agents de contrôle, des détectives en imperméable et aux chapeaux en feutre, des Mugwumps et des insectes anthropomorphes à la Kafka, sans oublier l’incontournable docteur Benway, un presque médecin autodidacte qui consulte au fond des cabinets d’un bar louche où il professe ses théories du contrôle par le langage. «Le langage est un virus venu de l’espace», écrit William Burroughs dans Nova Express. Cette citation reprise en pleine page introduit la bande dessinée et donne la clé du livre, sur cette malédiction des mots, une maladie qui infecte les êtres humains, en déterminant leur identité, en annihilant leur libre arbitre. « Le verbe n’a pas été reconnu comme virus parce qu’il a atteint un état de symbiose avec son hôte humain » écrit Burroughs. Alors que Lee en profite pour faire diagnostiquer son « dysfonctionnement symbolique », le dessinateur semble s’être fait contaminer à son tour, à force de creuser dans le sillage de l’expérience de l’écrivain, de pétrir cette matière folle. Il affirme « Les effets du virus que j’avais propagé se sont retournés contre moi et je n’ai eu d’autre choix que de déverser toute la folie qui m’envahissait dans les pages qui , finalement, composent cet album ». Rattrapé par la méthode et l’écrivain, en s’inspirant aussi bien des romans que des récits plus autobiographiques et des essais, il en a injecté toute sa bande dessinée, imbibé chacun des 6 chapitres qui recomposent une trame identifiée par des mots-objets caractéristiques des plus grandes obsessions de l’écrivain pour fouiller en profondeur dans la symbolique complexe de son système hallucinatoire débridé. Insidieusement, à son tour, c’est au lecteur d’être contaminé, pris aux mots, dans le jeu des cases. La lecture transporte dans cet espace-temps du langage, manipulé par l’écrivain et à travers lui par le dessinateur. Burroughs lui-même était fasciné par tous les signes du langage visuel, comme les glyphes mayas, par exemple. Il avait également adapté ses techniques à des pratiques plastiques à travers l’action painting et les scrapbooks alliant les mots et l’image, dans une esthétique inspiré par Dada et les Surréalistes, n’ayant de cesse d’interroger le rapport entre l’écriture et la peinture. « Quand on commence à penser sous forme d’images sans mots, on est sur la bonne voie » expliquait-il.

A juste titre, les auteurs de BD se sont d’ailleurs beaucoup inspirés de Burroughs, à commencer par Charles Burns, qui lui rend explicitement hommage dans sa dernière trilogie. João Pinheiro non plus ne s’est pas trompé, et recompose cette narration visuelle dans la tradition graphique des romans noirs et de la science-fiction, en empruntant aux vieux comics une ambiance à la Dick Tracy de Chester Gould. Il ajuste son procédé de xylogravure en uniformisant les différentes techniques employées par cette encre bleue datée, qui imprègne un ensemble vieilli à la frontière entre le réel et l’imaginaire, dans cette entre-deux, parenthèse crépusculaire, suspendue dans l’éternité et affranchie de l’espace-temps. En attendant la mort inéluctable et son silence libérateur, João Pinheiro conclut son livre en optant pour le sublime de la vie. « Nous mourons tous comme meurent les étoiles dans le ciel, une à une… Il ne reste que l’amour. L’amour ? Quest-ce que c’est ? L’analgésique le plus naturel qui soit. L’amour ».»

Pour en finir avec l’oppression du verbe, le vaccin émancipatoire de l’écriture

Le 6 septembre 1951, à Mexico, Burroughs tuait sa femme « accidentellement » en se prenant pour Guillaume Tell. Il sera condamné pour homicide involontaire. Cet épisode sert de point de départ et de conclusion à la bande dessinée de João Pinheiro, « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe s’est fait chair ». Le lecteur ouvre la bande dessinée sur l’évangile pour se faire braquer dans les premières pages. Une agression qui marque la genèse de la création, la violence primordiale que Burroughs utilise pour justifier l’origine de la maladie des mots et qui d’un soir de beuverie accoucha de l’ écrivain. En Introduction à Queer, son deuxième livre quasiment autobiographique écrit dans le prolongement de Junky en 1953 (qui ne sera publié qu’en 1985), il affirmait « J’en suis arrivé à la conclusion effroyable que je n’aurais jamais été écrivain sans la mort de Joan. La mort de Joan m’a mis en contact avec l’envahisseur, l’Esprit infernal, qui me manipule dans une lutte de toute la vie, dans laquelle je n’avais d’autre choix que d’écrire ma sortie ». C’est pourquoi João Pinheiro a choisi cet événement fondateur pour marquer la naissance de l’écrivain.

Si Burroughs lui-même revient très peu sur la mort de sa femme dans son œuvre, il a pris l’écriture comme une fuite, une échappatoire, répondant comme pour la drogue à une algèbre du besoin. Après un voyage en Amazonie c’est au Maroc qu’il se met à écrire frénétiquement son manuscrit du festin nu, pour survivre, enregistrer « des routines », compiler les hallucinations en fragments décousus et trouver refuge dans son interzone d’homme en lutte qui tente de se soigner entre les cures et les rechutes, « écrire m’a permis d’avoir quelque chose à faire tous les jours, entre deux shoots », déclare-t-il. Réduit à se considérer comme un simple instrument d’enregistrement, il se livre à des processus de dissection mentale et de vivisection onirique, seul remède pour échapper à l’aliénation du langage. Ecrire pour se purger. « Ecrivez, écrivez écrivez », prescrit le Docteur Benway, « Les mots sont au cœur de votre pathologie, mon diagnostic ? écrire est la seule façon de conjurer ce mal, d’expulser ce ver qui vous a envahi par le trou du cul ou par je ne sais où. » Il en exulte une poésie radicale, une poésie de résistance contre une société aliénante et l’oppression logique du discours rationnel. C’est le thème de cette révolution électronique, un chapitre emprunté à un essai politique influencé par les conférences sur la sémantique d’Alfred Korzybski. « La parole est une arme révolutionnaire », comme l’illusion. De simples enregistrements peuvent répandre le chaos et l’horreur. Avec cette résonance orwellienne, les mots ne sont pas innocents, il sont à l’origine de tous les mécanismes de contrôle, de la manipulation, des lavages de cerveau. Et Benway de citer l’écrivain « Vous seriez stupéfait de l’efficacité des techniques de domination modernes, non violentes, toutes dérivées du consumérisme, comme projet politique de contrôle social » Pour faire face, l’écriture est à la fois le mal et le remède.

Si Burroughs lui-même revient très peu sur la mort de sa femme dans son œuvre, il a pris l’écriture comme une fuite, une échappatoire, répondant comme pour la drogue à une algèbre du besoin. Après un voyage en Amazonie c’est au Maroc qu’il se met à écrire frénétiquement son manuscrit du festin nu, pour survivre, enregistrer « des routines », compiler les hallucinations en fragments décousus et trouver refuge dans son interzone d’homme en lutte qui tente de se soigner entre les cures et les rechutes, « écrire m’a permis d’avoir quelque chose à faire tous les jours, entre deux shoots », déclare-t-il. Réduit à se considérer comme un simple instrument d’enregistrement, il se livre à des processus de dissection mentale et de vivisection onirique, seul remède pour échapper à l’aliénation du langage. Ecrire pour se purger. « Ecrivez, écrivez écrivez », prescrit le Docteur Benway, « Les mots sont au cœur de votre pathologie, mon diagnostic ? écrire est la seule façon de conjurer ce mal, d’expulser ce ver qui vous a envahi par le trou du cul ou par je ne sais où. » Il en exulte une poésie radicale, une poésie de résistance contre une société aliénante et l’oppression logique du discours rationnel. C’est le thème de cette révolution électronique, un chapitre emprunté à un essai politique influencé par les conférences sur la sémantique d’Alfred Korzybski. « La parole est une arme révolutionnaire », comme l’illusion. De simples enregistrements peuvent répandre le chaos et l’horreur. Avec cette résonance orwellienne, les mots ne sont pas innocents, il sont à l’origine de tous les mécanismes de contrôle, de la manipulation, des lavages de cerveau. Et Benway de citer l’écrivain « Vous seriez stupéfait de l’efficacité des techniques de domination modernes, non violentes, toutes dérivées du consumérisme, comme projet politique de contrôle social » Pour faire face, l’écriture est à la fois le mal et le remède.

Ainsi une des plus grandes qualités du travail de Joao Pinheiro est d’avoir saisi l’opportunité qu’offrait la bande dessinée de mettre sur un même plan concomitant les possibles et les alternatives, englobant dans un même album, toutes les dimensions exploratoires d’une œuvre fragmentaire qu’on se contente souvent d’aborder par bribes dans la caricature, quand elle n’accède à la cohérence et à l’intelligibilité que dans sa vision d’ensemble.

Lucie Servin

« La Chute du mot … Ce qui survit à la littéralisation de l’art est l’intemporel et éternellement fluctuant monde de la magie saisi par le pinceau du peintre, ou par les mots de l’écrivain, petits bouts de détails vivants et évanescent. Dans l’espace un nombre indéterminé de peintres dansent au bout du pinceau, tandis que l’écrivain fait un salut silencieux et disparaît dans l’alphabet. » William S. Burroughs, Le dernier Potlach

- Le site de l’éditeur Presque Lune

- Le site de l’auteur : João Pinheiro : Né en 1981, João vit et travaille à São Paulo au Brésil. Artiste visuel et auteur de bandes dessinées, Pinheiro a contribué à travailler avec divers magazines et journaux, des éditeurs de livres, mais aussi des producteurs de vidéos et agences de publicité. Il est l’auteur de Kerouac (Devir, 2011), de Burroughs (Veneta, 2015) et de Carolina (Veneta, 2016) en partenariat avec Sirlene Barbosa.

(1) L’univers Bourroughs : Chapitre La Viande Noire, extrait du Festin Nu

(1) L’univers Bourroughs : Chapitre La Viande Noire, extrait du Festin Nu

« A tous les niveaux, un lacis de ponts, de passerelles, de câbles de tramways à crémaillère. De jeunes catatoniques travestis en femmes ( robe de jute et haillons pourrissants, leurs visages lourdement et crûment bariolés pour cacher l’écorce d’ecchymoses et de plaies mal cicatrisée, sillons purulents creusés jusqu’à la nacre de l’os) se frottent muettement contre les passant avec une avidité gluante.

Des trafiquants de Viande Noire – la chair de la scolopendre aquatique noire, le Mille-Pattes géant qui peut atteindre deux mètres et vit dans un univers de roches sombres et de lagunes aux couleurs d’arc-en-ciel-exhibent des crustacés paralysés au fond des caches secrètes de la Plaza qui ne sont accessibles qu’aux Mangeurs de Viande.

On y voit les adeptes de vocations anachroniques et à peine imaginables qui gribouillent en étrusque – des amateurs de drogues pas encore synthétisées, des exciseurs de sensibilité télépathique, des ostéopathes de l’esprit, des agents spéciaux chargés d’enquêter sur les délits que dénoncent fielleusement des joueurs d’échecs paranoïdes, des trafiquant de marché noir de la Troisième Guerre mondiale, des huissiers qui délivrent des exploits fragmentaires rédigés en sténographie hébéphrénique et stigmatisant d’odieuses mutilations de l’esprit, des fonctionnaires d’Etats policiers non constitués, des briseurs de rêves et autres nostalgies sublimes testés sur les cellules sensibilisées par le Mal de Drogue et troqués contre les matériaux bruts de la volonté, des buveurs du Fluide Lourd scellé dans l’ambre clair des rêves ( c’est à Jacques Stern que je dois le concept de Fluide Lourd)…

Le Rendez-Vous des Omophages occupe tout un côté de la Plaza, un entrelacs de cuisines, de gargotes, de garnis exigus, de vertigineux balcons de fer, de soupiraux ouvrant sur les bains en sous-sol.

Affalés sur des tabourets recouverts de satins blancs, des Mugwumps nus suçotent des sirops translucides au bout de chalumeaux d’albâtres (N.B. – Les Mugwumps- de l’algonquin Mogkiomp, « grand chef »- était à l’origine, dans l’argot politique américain de 1900, les gros bonnets neutralistes faisant claviers seuls.) Les Mugwumps d’aujourd’hui n’ont pas de foie et se nourrissent exclusivement de sucreries. ils ont des lèvres minces et violacées cachant un bec d’os noir effilé comme un rasoir avec lequel ils se déchiquettent les uns les autres quand ils se disputent un client. Ces créatures sécrètent avec leurs pénis un fluide qui prolonge la vie en ralentissant le métabolisme mais crée du même coup une toxicomanie. (En fait, tous les facteurs de longévité entraînent une toxicomanie proportionnelle à leur efficacité. ) Les amateurs du fluide de Mugwump sont connus sous le nom de Reptiles. On voit nombre de ces fluidomanes morbides, à la chair rose-noir et aux os malléables dégouliner littéralement de leurs sièges. Derrière leurs oreilles jaillissent deux éventails de cartilage verdâtres couverts de poils creux et érectiles par lesquels les Reptiles absorbent le fluide. Ces éventails, qui s’agitent de temps à autres sous des courants invisibles, servent aussi à établir une mystérieuse forme de communication à l’usage exclusif des Reptiles.

Lors des Paniques Biennales, quand les écorchés vifs de la Police Onirique investissent la ville, les Mugwumps se réfugient au plus profond des crevasses murales, se lovent dans des cocons d’argile étroitement soudés autour d’eux et végètent en biostase des semaines d’affilée. Pendant ces périodes de terreur grise, les Reptiles errent désespérément, s’enfuient en vociférant à des vitesses vertigineuses, leurs crânes flexibles papillotant dans le tourbillon noir de leur agonie d’insecte.

La Police Onirique se désintègre en bribes d’ectoplasme ranci que vient balayer un vieux camé toussant et crachant dans l’aube malade. Le Mugwump fourgueur apparaît alors avec des jarres d’albâtre pleines de fluide et les Reptiles se gavent à plus soif.

L’air redevient calme et clair comme de la glycérine. »

Follow

Follow