Le Fantôme arménien, l’effet boomerang de l’histoire

« Le problème des turcs est encore plus lourd que le nôtre. Ils y ont perdu leur conscience. Ils ne trouveront la paix et ne pourront construire une démocratie que s’ils font face à leur histoire. »

Christian Varoudjan

Aujourd’hui, 24 avril 2015, à la une de l’actualité, le centenaire du génocide arménien. Documentaires et reconstitutions commémorent la tragédie, les massacres et les déportations qui ont causé la mort des deux tiers de la population arménienne vivant en Turquie, soit près d’1,5 millions de personnes entre 1915 et 1916. Le génocide conduisit les rescapés à se cacher ou à partir, à l’origine d’une diaspora dans les pays limitrophes, puis principalement au Moyen Orient, en France et aux Etats-Unis.

Pourquoi cent ans après la question arménienne soulève-t-elle encore autant de débats ? Pourquoi la Turquie refuse-t-elle catégoriquement de reconnaître le génocide? Car si l’an dernier, le premier ministre Erdogan a présenté pour la première fois ses condoléances, réitérées hier, dans le même temps, Ankara vient de rappeler son ambassadeur après le vote du Parlement autrichien qui reconnaît le génocide. Avérée pourtant par les faits, reconnue par des historiens aussi bien arméniens que turcs, admise par une bonne partie de l’opinion, le réalité de ce génocide n’est pas discutable. Cette guerre de mots pour la reconnaissance d’un crime contre l’humanité justifie une condamnation universelle donc internationale et d’abord de la part de la Turquie. Mais derrière la théorie, il y a la complexité du réel, la répercussion des traumatismes sur les individus, leurs descendants, une société entière.

Laure Marchand et Guillaume Perrier signent avec Thomas Azuelos un reportage sensible et intelligent, servi par la créativité graphique du dessinateur et enrichi par l’expérience du couple de journalistes correspondants à Istanbul depuis plus de dix ans. Grâce à la place laissée au dessin, derrière le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide, le récit aborde en bande dessinée une dimension plus individuelle et symbolique de l’identité arménienne par la mise en scène d’un dialogue entre les descendants de la Diaspora et les Arméniens de Turquie.

Dimanche 20 avril 2014. Première case. Atatürk Airport du nom de Mustafa Kemal Atatürk, le Turc-père, fondateur nationaliste et président de 1923 à 1938 de la République de Turquie. Premier voyage dans cet « Auschwitz à ciel ouvert » pour ce couple de descendants de rescapés. Brigitte Balian et Christian Varoujan Artin, atterrissent à Istanbul le dimanche 20 avril 2014, pour organiser une exposition à Diyarbakir, la capitale des Kurdes en Turquie, à l’occasion du 99ème anniversaire du génocide. Ils viennent présenter en grands tirages, les photos de survivants prises à Marseille à leur arrivée. En France, réfugiés dans des camps, les Arméniens n’ont aucune possibilité de retour.

Le grand-père de Christian a perdu 38 membres de sa famille avant d’arriver à Marseille en 1923. Au nom de la mémoire, son fils fonde en 1997 le centre Aram qui collecte les archives et dont Christian s’occupe aujourd’hui. Le voyage est un pelrinage, c’est aussi celui d’une prise de conscience, d’un grand« saut dans le réel », la découverte d’un pays devenu étranger. Le traumatisme des survivants se double avec l’exil, de la culpabilité de l’abandon des autres, ceux qui sont restés, les arméniens cachés, assimilés, persécutés, les invisibles.

Fin 2004, lorsque Laure Marchand et Guillaume Perrier s’installent à Istanbul, la parole se libère autour du génocide avec la chute du parti kemaliste, héritier d’Atatürk, au pouvoir depuis 1923 qui cède la place au parti d’opposition AKP, islamo-conservateur, en 2002. Depuis les années 1990 et le début des négociations avec le Parlement Européen, les tabous se fissurent. Le journaliste Hrant Dink, un orphelin d’origine arménienne, crée « Argos » en 1996, un journal militant bilingue, en arménien et en turc dans lequel il révèle que Sabiha Gökçen, la fille adoptive d’Atatürk, héroïne nationale et pionnière féminine de l’aviation, impliquée dans les massacres de la répression du Dersim en 1937, était elle-aussi une orpheline arménienne. Il est assassiné le 19 janvier 2007. 200 000 personnes manifestent pour son enterrement en répondant au slogan « nous sommes tous arméniens».

» En assistant à ce réveil, nous avons tout de suite perçu la place de ce fantôme qui hante la société turque malgré les efforts du négationnisme d’état pour effacer méthodiquement les traces physiques et culturelles du génocide et de la présence arménienne » explique Laure, « Comme un boomerang, cette histoire empêche la réconciliation, la démocratie, et cristallise les tensions avec les minorités (Alévis, Kurdes ou Arméniennes). Tous les cas de figures existent, et les traumatismes perdurent dans le souvenir, car oublier c’est trahir. Seuls la mémoire et la transmission restent aux descendants des victimes qui réclament justice. L’idéologie nationaliste de la République s’est construite sur ce mensonge pour justifier la persécution des minorités ».

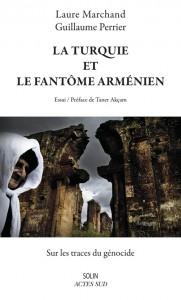

» En assistant à ce réveil, nous avons tout de suite perçu la place de ce fantôme qui hante la société turque malgré les efforts du négationnisme d’état pour effacer méthodiquement les traces physiques et culturelles du génocide et de la présence arménienne » explique Laure, « Comme un boomerang, cette histoire empêche la réconciliation, la démocratie, et cristallise les tensions avec les minorités (Alévis, Kurdes ou Arméniennes). Tous les cas de figures existent, et les traumatismes perdurent dans le souvenir, car oublier c’est trahir. Seuls la mémoire et la transmission restent aux descendants des victimes qui réclament justice. L’idéologie nationaliste de la République s’est construite sur ce mensonge pour justifier la persécution des minorités ». Auteurs d’un livre d’enquêtes important, intitulé, La Turquie et le fantôme arménien, paru en 2013 et préfacé par Taner Akçam, spécialiste des archives ottomanes, le premier historien turc à désigner la responsabilité du génocide, Laure et Guillaume multiplient les supports avec un documentaire vidéo. « Nous ne sommes pas des militants, nous cherchons simplement à dresser le portrait actuel de la Turquie pour faire comprendre la situation. Chaque média possède son propre langage et rend compte de dimensions différentes. La bande dessinée permet ainsi de personnifier le reportage, tandis que le dessin touche d’autres modes de perspective, de subjectivité et de création. »

Auteurs d’un livre d’enquêtes important, intitulé, La Turquie et le fantôme arménien, paru en 2013 et préfacé par Taner Akçam, spécialiste des archives ottomanes, le premier historien turc à désigner la responsabilité du génocide, Laure et Guillaume multiplient les supports avec un documentaire vidéo. « Nous ne sommes pas des militants, nous cherchons simplement à dresser le portrait actuel de la Turquie pour faire comprendre la situation. Chaque média possède son propre langage et rend compte de dimensions différentes. La bande dessinée permet ainsi de personnifier le reportage, tandis que le dessin touche d’autres modes de perspective, de subjectivité et de création. »

En cela, le récit documentaire est admirablement servi par Thomas Azuelos, qui avait déjà réalisé les dessins pour le film d’animation « Chienne d’Histoire » de Serge Avédikian, palme d’or du court-métrage au festival de Cannes 2010, (une fable symbolique sur l’extermination des chiens à Constantinople avant 1914).

Dans cette bande dessinée, il superpose les registres, invente des montages et des codes pour évoquer le passé et ses échos actuels. Le vocabulaire du dessinateur se décline sur le trait, la peinture, la photographie, les couleurs et le noir et blanc. La peinture investit les pages pour recouvrir l’horreur, suggérée avec pudeur par les grands aplats rouge du sang et vert sépia du souvenir. La masse sombre et abstraite d’une falaise, accompagnée d’un simple bulle au coin d’une page, suffit à dire le pire et donne à cet album une profondeur symbolique bouleversante.

De ruines en ruines, dans l’Anatolie des os qui craquent d’Henri Verneuil, les contours raccrochent au réel, à travers les portraits, les décors, l’architecture ou les paysages, quand le symbolisme parvient à traduire les sentiments, les questionnements, la colère. L’auteur transpose l’incompréhension par l’absurde, la douleur par l’humour noir, comme dans les caricatures grinçantes inspirés par Hacivat et Karagöz, l’équivalent turque de guignol dans le théâtre traditionnel d’ombres, qui plonge au cœur de l’identité arménienne.

Car c’est de cette identité dont il question, revendiquée par les photos incrustées dans les cases, celles des survivants et celles des motifs en bas relief dans les murs, les derniers vestiges des massacres et des destructions. Le voyage des yeux porte ainsi habilement le texte qui tout en repères et en précision, laisse une large part aux images, accédant ainsi au cœur du paradoxe, entre l’enthousiasme idéaliste de la reconnaissance du génocide et les problématiques liées à la réconciliation.

Lucie Servin

Le Fantôme arménien de Laure Marchand, Guillaume Perrier et Thomas Azuélos. Futuropolis, 128 pages: 19 €

Follow

Follow