Luz : « D’un drame qu’on ne comprend pas naît le fantastique »

Entretien publié le Mardi 5 avril 2016, dans le journal L’humanité

Après 25 ans de carrière le dessinateur Luz ne travaille plus pour la presse, hormis pour Groland. Le 7 janvier 2015, il arrive en retard à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Il rapportait son témoignage dans un album exutoire, Catharsis (mai 2015), où il exorcisait son traumatisme en s’ouvrant par le dessin à l’expression de ses émotions intérieures. Il adapte aujourd’hui Ô vous frères humains, d’Albert Cohen, un livre à part dans l’œuvre du romancier. En noir et blanc, cette partition graphique, presque muette, explore à la limite du fantastique cette première confrontation d’un enfant avec l’antisémitisme dans une rue de Marseille, le jour de ses dix ans.

Après 25 ans de carrière le dessinateur Luz ne travaille plus pour la presse, hormis pour Groland. Le 7 janvier 2015, il arrive en retard à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Il rapportait son témoignage dans un album exutoire, Catharsis (mai 2015), où il exorcisait son traumatisme en s’ouvrant par le dessin à l’expression de ses émotions intérieures. Il adapte aujourd’hui Ô vous frères humains, d’Albert Cohen, un livre à part dans l’œuvre du romancier. En noir et blanc, cette partition graphique, presque muette, explore à la limite du fantastique cette première confrontation d’un enfant avec l’antisémitisme dans une rue de Marseille, le jour de ses dix ans.

Dans Catharsis, en vous mettant en scène, vous parliez de votre désir d’adapter Shining, de Stephen King. Pourquoi finalement avoir choisi ce livre d’Albert Cohen ?

LUZ Au sortir de Catharsis, je n’avais plus la force de me représenter. Comme si le personnage que j’avais dessiné n’était plus vraiment moi, avec cette sensation d’être dépassé par les événements, mais également dépassé par moi-même. Pour cet album, j’ai composé avec la peur, la mélancolie, la folie, des sentiments auxquels je n’étais pas habitué, et avec lesquels je dois vivre, comme « Ginette », ma boule au ventre. Je ne suis plus le même dessinateur car j’ai failli ne plus dessiner du tout. Si on veut, je suis né à nouveau, mais cette fois, en ayant conscience de cette renaissance et en assistant à cet accouchement douloureux. J’ai aussi besoin de prendre de la distance vis-à-vis de moi-même, de me cacher, de m’enfouir et de me glisser dans les pas d’un autre, sans renoncer pour autant à creuser mes propres questionnements.

Shining m’a montré les potentiels narratifs de l’angoisse en matière d’imaginaire et de fantastique, dans la traduction des voies intérieures. La terreur que je lisais n’était pas forcément celle que je vivais. D’un drame qu’on ne comprend pas ou de l’absurde d’une situation, jaillissent l’imaginaire de la peur et le fantastique, c’est ce qui permet de traduire et de raconter l’irracontable. J’ai envoyé un projet dessiné en dix-sept pages à Stephen King pour l’adaptation, je n’ai pas eu de réponse pour l’instant, mais j’ai fouillé cette idée de dire l’indicible en cherchant les adaptations impossibles. Dans la conversation, on avait évoqué Belle du seigneur. Je ne voulais pas travailler sur ce roman, mais j’avais été marqué par Ô vous frères humains d’Albert Cohen, que j’avais lu vers 16 ans au lycée. C’était l’époque de l’entrée du FN à l’Assemblée nationale et j’étais déjà très engagé. J’avais le souvenir d’un manifeste humaniste, d’un texte qui résonnait dans mon actualité. Mais en le relisant au miroir de ce que j’ai vécu, j’ai trouvé un écho de ma propre expérience, et j’ai découvert une dimension purement fantastique, c’est ce qui m’a donné envie de le retranscrire graphiquement.

On peut lire, en quatrième de couverture sur l’édition du texte original, le résumé du livre par Albert Cohen lui-même : « Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J’ai été cet enfant. »

LUZ Je trouve merveilleux de pouvoir résumer un bouquin en deux phrases aussi limpides. Deux phrases suffisent à contenir les quelque 200 pages où l’auteur démontre comment une insulte dans la rue est devenue une tragédie dans la tête de l’enfant qu’il était, un drame vécu de l’intérieur qui change complètement sa vie tout en le propulsant dans le monde des adultes et de la cruauté. Après avoir été frappé par le monologue antisémite du camelot et chassé par le rire des badauds, le petit Albert se perd en déambulant dans la ville et dans sa tête, en imagination, à la limite de la folie. C’est le récit de l’innocence perdue, avec une mise en abyme continue, des allers-retours incessants entre le jeune Albert et le vieillard agonisant, comme se présente Cohen. Cohen n’est pourtant pas si vieux à l’heure où il écrit ce texte, publié une première fois après la guerre et dont la version définitive est éditée en 1972. S’il en rajoute sur sa vieillesse, c’est pour donner à ce drame une perspective encore plus profonde, un éloignement temporel d’autant plus marqué qu’il montre combien cet épisode a été constitutif de lui-même et de son œuvre. Du vieillard à l’enfant, on assiste à une bataille entre les imaginaires, un combat pour la survie qui crée l’espace où naît l’écrivain, où son œuvre s’installe jusqu’à son dernier souffle, qu’est ce livre. Comme lui, je sais que mon travail sera toujours traversé par ce que j’ai vécu.

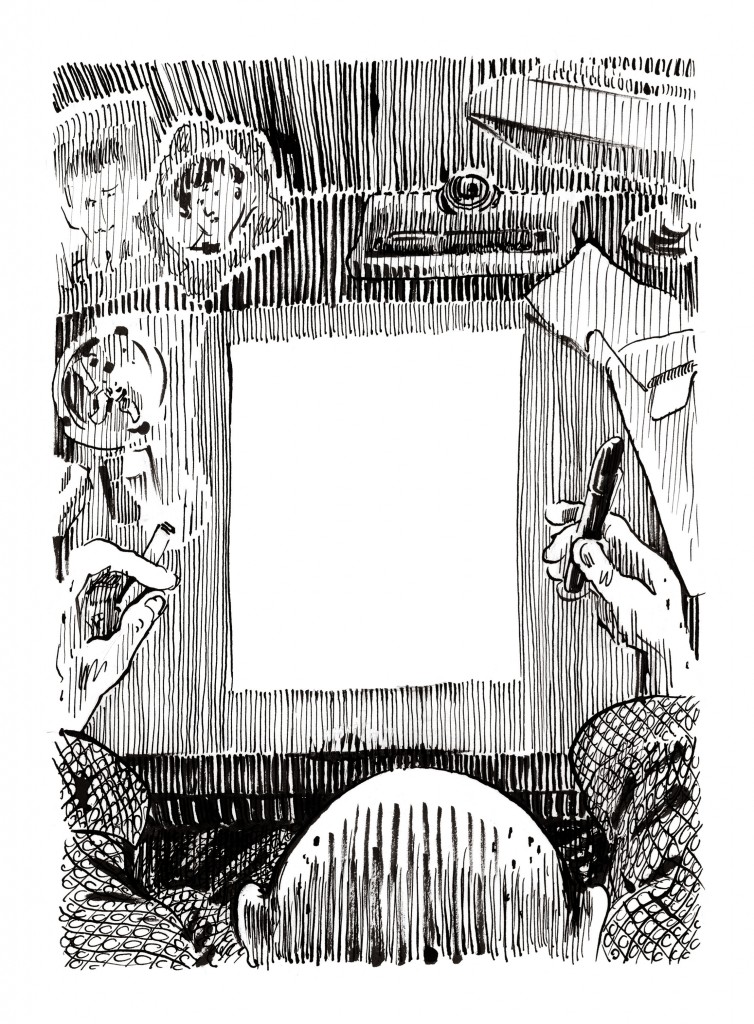

De cette rencontre avec la haine, entre dénonciation et intériorisation, vous jouez une partition graphique, quasi muette, en noir et blanc, un dessin qui se construit, comme la pensée de Cohen se déroule.

LUZ : Visuellement, l’imaginaire de l’enfant ouvre les dimensions fantastiques de ce livre, le dialogue entre l’enfant et le vieillard déroule la perspective narrative, et j’ai beaucoup joué sur ces deux personnages. La folie chez l’enfant est plus acceptable, du moins dans le cadre social, et j’ai été fasciné par la capacité de l’enfant à se réinventer pour sortir du drame, tous les états par lesquels il passe perçus dans le regard complice et moqueur de l’adulte qui le raconte. L’auteur se présente comme un spectateur de lui-même, une position dans laquelle je me retrouve et que j’avais envie de représenter.

Néanmoins je ne suis pas Cohen et je voulais aussi garder une distance avec le texte, être moi-même le spectateur de l’écrivain. Dans cette démarche, c’était comme dessiner par-dessus son épaule. J’ai travaillé sur mon édition de jeunesse sans rien annoter dessus, comme si je gardais en tête que j’aurais peut-être besoin de relire ce texte un jour, de nouveau à nu, en perspective d’un autre moi ou d’un moi plus vieux. J’ai donc commencé à noircir des brouillons à côté, en dessinant, en écrivant. Puis, je me suis lancé dans l’histoire, en m’éclatant au dessin dans tous les sens, au sens propre du terme, pour utiliser tous les possibles, libre de tout mettre comme dans Catharsis, mais en expérimentant à l’intérieur d’un cadre, au service d’un texte. Comme Cohen, c’est le miracle de la page blanche qui commence nos deux livres, la page où tout peut s’inventer, se raconter et se reraconter, pour retraverser son expérience et ce qu’on a vu. C’est une manière de laisser le blanc agir aussi dans la tête du lecteur, en donnant l’espace à l’imaginaire, que Cohen remplit en littérature, là où j’y mets du dessin. Je ne voulais surtout pas non plus faire un livre qui se substitue à celui de Cohen, mais plutôt amener mes lecteurs à lire ou à relire ce livre, car à l’aune de l’expérience de cet enfant, il y a pour moi une dimension humaniste d’autant plus forte qu’elle est lucide, réaliste et absolument pas moralisatrice. C’est cette idée qu’à défaut de s’aimer, on fasse en sorte de ne pas se haïr. Un message humaniste inédit dans sa force et, à mon sens, le socle du vivre-ensemble.

À la fin du livre, vous reproduisez les deux derniers mouvements de Cohen, concluant avec lui sur cette idée de ne plus se haïr.

LUZ Il me paraissait important de réintroduire à la fin les mots de Cohen pour amener le lecteur au style de l’écrivain. Ce livre n’est pas un pamphlet pour monter sur les tabourets, ni d’ailleurs pour rire, même si l’humour n’est pas absent dans les ridicules et le grotesque de l’angoisse. Ce n’est pas non plus une plainte, mais un jeu d’empathie sans commisération, sans apitoiement.

Un livre qui oppose à l’utopie irréalisable un humanisme pragmatique, qui accepte l’idée de l’incohérence, capable de se mettre à la place de tous les lecteurs et de tous les personnages, en multipliant les points de vue. Je pense que, d’une certaine manière, tout le monde a plus ou moins vécu une forme d’ostracisme dans l’enfance, une forme de rejet. Nous sommes nombreux à avoir pleuré dans les toilettes, à nous réinventer dans le désespoir, comme un gamin peut se réinventer par l’imaginaire. À travers les yeux d’un enfant qui exagère, le vieillard tempère mais se crée aussi. On se faufile dans la peau du petit Albert en s’interrogeant sur nous-mêmes pour savoir comment on aurait réagi à sa place et à la place des badauds. C’est la double valeur du délire, la capacité pour l’enfant de survivre à son traumatisme, et au lecteur de le comprendre.

Pourquoi choisir un texte sur l’antisémitisme pour traiter de la haine universelle ?

LUZ Le texte de Cohen est universel, sa vocation est donnée dans le titre et par ce message humaniste très fort qui le traverse. L’antisémitisme, c’est ici la haine suprême, bête, absurde et méchante, celle de reprocher à un enfant d’être né. Les faits se passent en 1905 et témoignent aussi d’une haine historique, profondément ancrée dans notre culture, une haine banalisée, omniprésente, qui n’a pas besoin de se justifier, et qui dépasse largement le conflit israélo-palestinien ou l’actualité.

J’ai ressenti un malaise au moment de l’attentat contre Charlie Hebdo. Nous étions ahuris, dans une bulle de souffrance, dans l’intimité de la tragédie aussi, et j’avais l’impression de vivre un incroyable fait divers, alors qu’en réalité, nous étions au cœur d’un drame historique et d’une série d’attentats. Avec le soulèvement en faveur de Charlie, qui servait de symbole depuis longtemps dans la propagande d’al-Qaida, j’ai eu l’impression que la fusillade à l’Hyper Cacher était passée au second plan et depuis la fusillade de Mohammed Mera, j’ai eu la sensation d’une routine, d’une banalisation qui rend l’horreur acceptable, comme on s’est habitué à voir les synagogues gardées par les militaires. L’antisémitisme est plus que jamais un symbole de toutes les haines, mais, comme Cohen, je ne suis pas là pour asséner une vérité, mais plutôt pour pointer, pour souligner une indispensable vigilance.

Entretien réalisé par Lucie Servin

Follow

Follow