Manifeste pour la défense des monstres

Emil Ferris reçoit le Grand Prix de la Critique décerné par l’ACBD( l’association des journalistes et critiques de la Bande dessinée) pour Moi, ce que j’aime, c’est les monstres aux éditions Toussaint Louverture. Papier d’analyse sur ce roman graphique hors norme, manifeste pour la tolérance.

Emil Ferris reçoit le Grand Prix de la Critique décerné par l’ACBD( l’association des journalistes et critiques de la Bande dessinée) pour Moi, ce que j’aime, c’est les monstres aux éditions Toussaint Louverture. Papier d’analyse sur ce roman graphique hors norme, manifeste pour la tolérance.

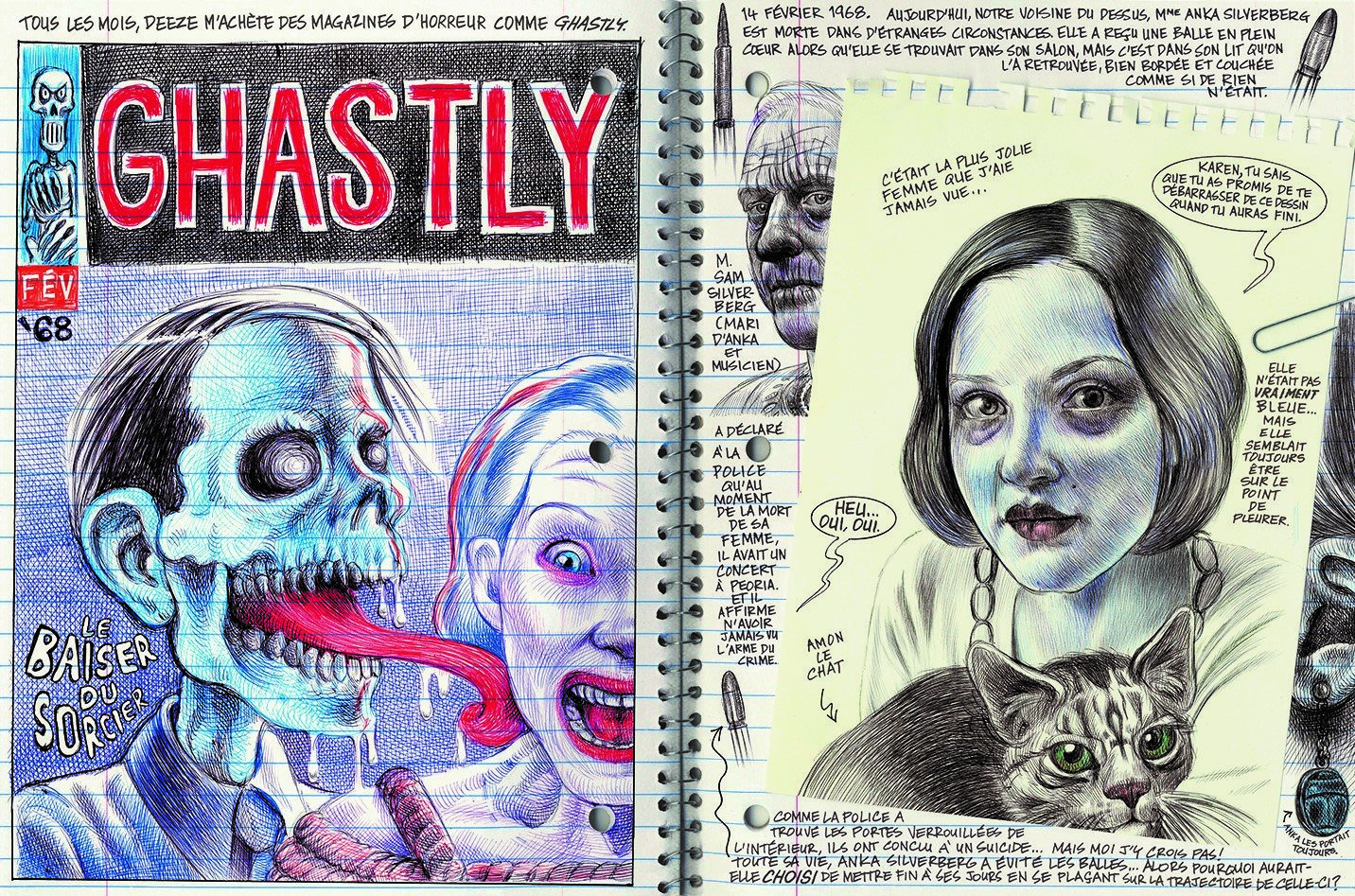

Encensée par la critique et parmi les plus grands, Art Spiegelman en tête, Emil Ferris a fait l’unanimité aux Etats-Unis avec son livre Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, remportant de nombreux prix, dont trois Eisner Awards parmi les plus prestigieux (Meilleur album, meilleur auteur et meilleure colorisation). Née en 1962, elle signe son premier roman graphique à 55 ans, une œuvre hors normes, un travail titanesque touffu et foisonnant de 800 pages entièrement réalisé au stylo bille. Prévu en deux tomes, le « Livre premier » vient de sortir en France.

Qui se cache derrière ce « Moi » du titre, la voix de ce journal intime sublimé en carnet à dessins, le moi artiste par lequel cette extraordinaire gamine de 10 ans affirme sa personnalité, en se rêvant monstre et en se dessinant loup-garou, avec un air gentil à la Maurice Sendak ? Karen Reyes habite avec sa mère et son grand frère Deeze un immeuble du Chicago Uptown, où Emil Ferris a grandi. Chez les Silverberg au-dessus, Anka vient de se suicider. Karen ne peut y croire. Avec son imper et son chapeau de détective privée, elle mène l’enquête sur l’immeuble de son enfance devenu scène de crime, dressant sa liste de suspects.

A partir d’une nouvelle écrite en 2004, à travers cette voix lucide et déterminée, la dessinatrice mime l’immersion totale dans le cerveau d’une petite fille plus vraiment enfant et pas encore adulte, déployant au stylo-bille toute la palette émotionnelle. Un tour de force graphique dans une tempête somptueuse et savamment structurée. La densité des hachures, la dramaturgie en douze couleurs détachées sur un noir et blanc précis à la manière des gravures anciennes cède aux formes libres, à l’irruption du feutre noir, jusqu’au lettrage rendu à la main. Absorbé dans le dessin, le texte prend corps dans la mise en forme où chaque détail est signifiant. Emil Ferris témoigne : « Je me suis moi-même retrouvée dans ces coins sombres alors que j’écrivais l’histoire, et alors, très intentionnellement, je dessinais dans cet état, à titre d’expérience, et espérant que les lignes se transforment en une déclaration souterraine d’émotions torrides. Quelque chose que l’on pourrait ressentir au plus profond de son être, touchant le lecteur à un niveau subliminal. ». A 40 ans, l’artiste contracte le virus du Nil occidental à cause d’une piqûre de moustique et se retrouve paralysée. « Ça a fait ressurgir toute la férocité en moi, m’a poussée à réapprendre à dessiner, marcher et créer.» explique-t-elle.

Voir. Il y a dans les yeux dessinés par Emil Ferris comme une lueur de vie, « une chandelle allumée », qui ordonne de plonger à l’intérieur des croisillons fascinants du stylo-bille, pénétrer ce qu’on ne voit pas : le refoulé, l’enfoui, en attendant que l’esprit retrouve le chemin du souvenir. « Des fois on refuse de connaitre ce qu’on sait très bien » explique Karen, qui lève les voiles sur un monde qui, comme la tulipe d’Anka, dissimule sous sa tunique les écailles du passé et son bulbe précieux. Voir, c’est aussi lire dans les mots les images de cette narration poétique. « Monstre, ça vient du latin monstrum et ça veut dire montrer comme dans démonstration. » précise Karen, qui engage son lecteur dans son besoin de profondeur, l’amène à ressentir l’inquiétante étrangeté qui au deuil de l’enfance, révèle la face cachée de la réalité.

Dans son cahier à spirale, Karen se confie en cachette de Maman. Le portrait émouvant de cette mère célibataire, pleine de superstitions et de bon sens, monstre de courage et de tendresse au centre d’une famille unie, ouvre et referme ce premier volume. Maman, elle a dans le gris de ses yeux une île verte, comme une forêt refuge : un cocon de réconfort pour souligner l’importance de l’enfance heureuse de Karen auprès d’une mère aimante, d’un grand frère protecteur et original, malgré l’absence de l’homme invisible, ce père inconnu. « On ne juge pas quelqu’un sans connaitre son histoire », dit cette mère, guidant sa fille sur la voie des portraits et de l’autoportrait : un procédé gigogne pour mettre en relief la différence que Karen dissimule dans son déguisement de détective privée face au mécanisme d’exclusion à l’œuvre dans son école de bonnes sœurs. Car Karen se sait lesbienne, et sa copine Missy, convertie au « Gang du rose », vient de lui briser le cœur. Dans ce mille-feuilles romantique, le monde s’écroule le jour de la Saint-Valentin quand une balle transperce le cœur d’Anka Silverberg, alors que Karen dessinait des cupidhideux sur son contrôle de maths. La belle Anka, la femme bleue mélancolique au « goût de nuit étoilée », à laquelle Karen rend hommage dans un Van Gogh surréaliste.

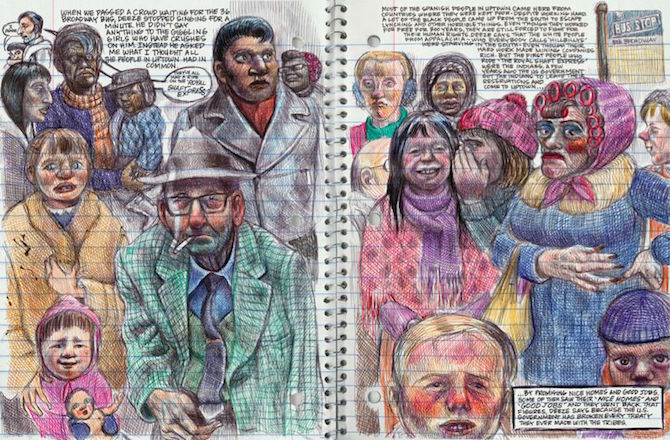

Born to draw, c’est ce qui est écrit en tatouage sur le torse de Deeze, ce grand frère adoré et gigolo, un croisement entre Diego Rivera et Emiliano Zapata. Apôtre du surréalisme, c’est lui qui initie Karen au dessin avec du jus de betterave, qui lui fait lire MAD et les bd de Crumb, qui l’emmène au musée, son lieu favori, le Chicago Art Insitute, où Emil Ferris a repris ses études après la maladie. Née d’un couple d’artistes, la dessinatrice a baigné dans l’art toute son enfance : « Pour Deeze le meilleur moyen de trouver son chemin dans les mauvaises passes c’est de les dessiner. » écrit Karen et c’est vrai aussi pour Emil Ferris qui parsème son livre d’anecdotes nourries par ses expériences. La construction du regard par l’art, l’importance accordée à la culture, la défense de l’imaginaire en agent d’émancipation sont sans doute les plus fortes revendications autobiographiques : « le décor mental de Karen est très proche du mien quand j’étais petite.» souligne-t-elle. Les leçons sur la typographie, les théories sur le nombre d’or, le rôle des triangles sur la composition d’un tableau ou encore le « Vesica piscis, le motif de la création », toutes ces idées transmises par Deeze forment un système de représentation à l’œuvre dans le journal de Karen, dans la mise en page de chaque planche. Prise au jeu de ces emboîtements, la narration ne cesse de créer reflets et résonances, alors que Karen développe un style expressionniste inspiré par George Grosz ou Otto Dix, en piégeant la grimace sociale de leurs caricatures, en fusionnant ses deux passions pour l’art en général et la bande dessinée en particulier. Dans les tableaux, Karen se raconte des histoires, démasque les monstres et perce les mystères de la perspective, de l’illusion des natures mortes et de la décomposition de la touche impressionniste par le pointillisme de Seurat, qu’elle applique elle-même à sa technique en vibration de traits en couleurs, qui produit ce modelé pictural presque vivant. Au Musée, elle cuisine son esprit, prépare « une soupe à l’indice » dans laquelle elle trouve les ingrédients à l’intuition. « Il ne faut pas se contenter de regarder les tableaux, mais les entendre, sentir, goûter, toucher », prévient-elle. En lisant des comics, devant les films comme Le Loup garou ou Le Carnaval des âmes, elle acquiert la méthode : les twists des thrillers, la force des effets d’annonces, les scènes d’escalier et le recours au Mcguffin.

Tout en montrant la fabrication de ce « décor mental », les nombreuses références ouvrent autant de pistes dans cette narration à suspens. Une grille de lecture dont Emil Ferris montre les engrenages, dans une mise en abyme des coutures de sa propre intrigue. Avec son talent de faussaire, la dessinatrice a choisi de chapitrer son récit en inventant les couvertures de comics d’horreur que le frère de Karen lui ramène et qu’elle reproduit. Cet artifice original emprunte son esthétique au genre, structure le récit et vérifie la règle énoncée par Karen elle-même, « comme en maths, nénés + monstre = horreur ». Car Karen n’est pas dupe du sexisme des bandes dessinées d’horreur qu’elle lit et qui ne lui font pas peur. Pour elle, l’horreur c’est le réel : le cancer de maman, la mort d’Anka, la violence de son quartier.

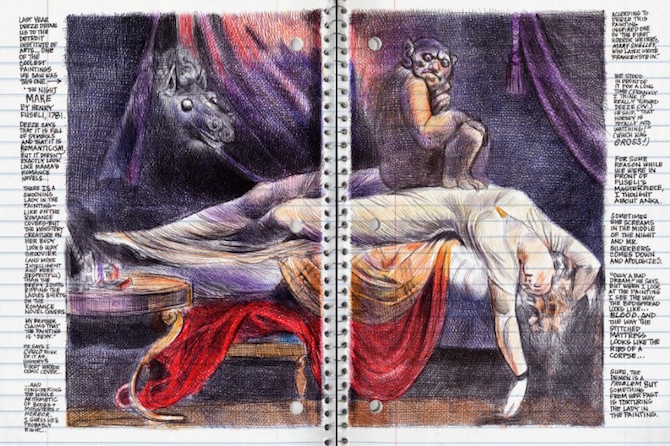

Dans le tableau de Füssli, Le Cauchemar, qui selon Deeze serait la première bande dessinée d’horreur de l’histoire, l’angoisse ne surgit pas du monstre, mais de la femme évanouie, avec son drap de sang, comme Anka dans son lit. Après la découverte de cinq cassettes enregistrées avant son suicide, la mort d’Anka se transforme en enquête sur sa vie. En miroir de Maus, ce récit plonge dans les bordels berlinois des années folles et l’histoire oubliée de la déportation des prostituées par Hitler « car je suis sûre qu’elles sont considérées comme une tache sur la mémoire des autres victimes. » insiste Anka. La cruauté du témoignage donne la mesure de l’horreur et du sordide à l’échelle du réel. Il convoque aussi l’imaginaire des contes et des mythes pour énoncer l’innommable : les petites filles serrure qui voient ce qu’elles ne devraient pas voir ou la réhabilitation de Méduse assassinée. Une vraie bande dessinée d’épouvante sur l’histoire de la violence et des femmes, entièrement retranscrite et mise en scène par Karen qui intègre ces séquences éclairées d’ellipses symboliques dans son journal intime. « Je pense que voir la lumière dans les moments sombres est ce qui nous définit en tant qu’humains » disait Emil Ferris.

Le télescopage historique tisse de nombreuses passerelles entre l’Allemagne des années 1930 et le Chicago de la fin des années 1960 sur fond de guerre du Vietnam, dans ce quartier populaire qui rassemble Indiens, Noirs, Mexicains, Hillbillies, tous ceux qui arrivent par « l’express de ceux qui en chient ». Une population haute en couleur avec sa « machinerie de la nuit » qu’Emil Ferris peint avec beaucoup d’acuité et d’humanisme, un réalisme à la Dickens associé au fantastique de Marie Shelley et à la poésie d’Emilie Dickinson. Initiatique, le récit d’Anka transmet à Karen de nouvelles armes pour agir face au quotidien et repérer les nazis, les vrais monstres « ceux qui veulent dessiner le monde à leur image ». Ce cheminement grotesque et historique dans la connaissance du monstrueux est à l’origine de la métamorphose de Karen. Dans cette Amérique raciste de la ségrégation, la mort de Martin Luter King le 4 avril 1968 et les émeutes servent de repères. En prolongement du combat féministe, Karen ouvre les yeux sur les autres parias de l’école, Sandy l’orpheline, fille de mineurs syndicalistes assassinés, et Franklin –Frankenstein avec toutes ses cicatrices, homosexuel et noir. Deux victimes de la stigmatisation sociale, Monstres comme elle, désignés. La révolte contre la bêtise, la bien-pensance et la vraie perversion se prépare. « Il y a un vieux dicton qui dit « Il n’y a pas de gens courageux, seulement des gens prêts à entraîner leur peur dans la bataille ». Je pense que c’est également vrai pour la souffrance, les maladies mentales, les blessures émotionnelles et les catastrophes profondes de l’âme. » déclarait Emil Ferris. Dans ce carnaval unique et jamais vu, la dessinatrice gronde pour les minorités, les femmes, les homosexuels, tous les discriminés qui luttent pour la défense de leurs libertés fondamentales. Un livre-manifeste éblouissant et sans concession sur le Chicago de sa propre enfance en miroir de notre monde contemporain.

Le télescopage historique tisse de nombreuses passerelles entre l’Allemagne des années 1930 et le Chicago de la fin des années 1960 sur fond de guerre du Vietnam, dans ce quartier populaire qui rassemble Indiens, Noirs, Mexicains, Hillbillies, tous ceux qui arrivent par « l’express de ceux qui en chient ». Une population haute en couleur avec sa « machinerie de la nuit » qu’Emil Ferris peint avec beaucoup d’acuité et d’humanisme, un réalisme à la Dickens associé au fantastique de Marie Shelley et à la poésie d’Emilie Dickinson. Initiatique, le récit d’Anka transmet à Karen de nouvelles armes pour agir face au quotidien et repérer les nazis, les vrais monstres « ceux qui veulent dessiner le monde à leur image ». Ce cheminement grotesque et historique dans la connaissance du monstrueux est à l’origine de la métamorphose de Karen. Dans cette Amérique raciste de la ségrégation, la mort de Martin Luter King le 4 avril 1968 et les émeutes servent de repères. En prolongement du combat féministe, Karen ouvre les yeux sur les autres parias de l’école, Sandy l’orpheline, fille de mineurs syndicalistes assassinés, et Franklin –Frankenstein avec toutes ses cicatrices, homosexuel et noir. Deux victimes de la stigmatisation sociale, Monstres comme elle, désignés. La révolte contre la bêtise, la bien-pensance et la vraie perversion se prépare. « Il y a un vieux dicton qui dit « Il n’y a pas de gens courageux, seulement des gens prêts à entraîner leur peur dans la bataille ». Je pense que c’est également vrai pour la souffrance, les maladies mentales, les blessures émotionnelles et les catastrophes profondes de l’âme. » déclarait Emil Ferris. Dans ce carnaval unique et jamais vu, la dessinatrice gronde pour les minorités, les femmes, les homosexuels, tous les discriminés qui luttent pour la défense de leurs libertés fondamentales. Un livre-manifeste éblouissant et sans concession sur le Chicago de sa propre enfance en miroir de notre monde contemporain.

Lucie Servin

Follow

Follow