Medley, dans les filets du naufrage

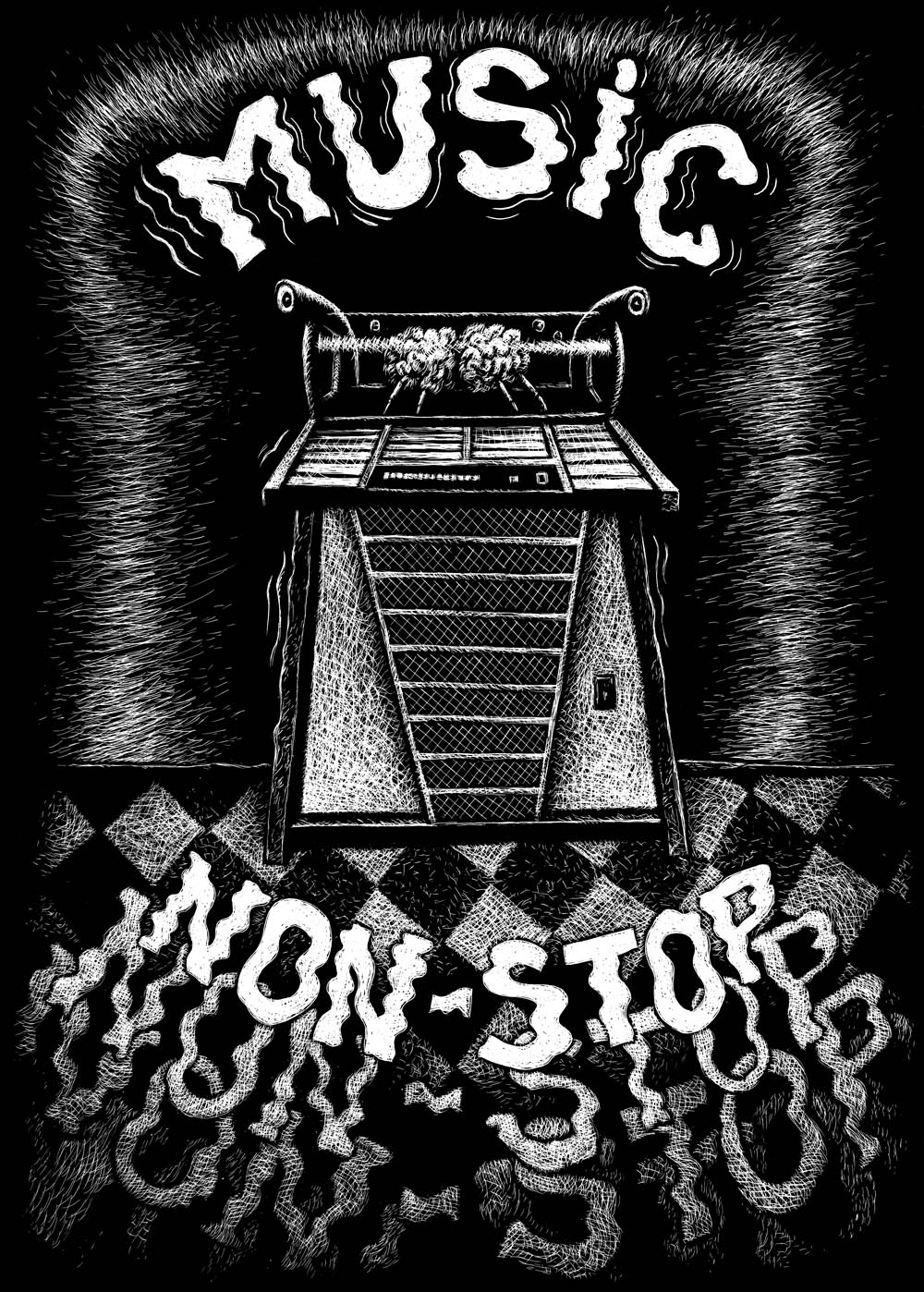

Un méli-mélo d’histoires qui se racontent, en écoutant un jukebox au fur et à mesure des bouteilles vidées devant un comptoir. Dans Medley, Emre Orhun signe un conte initiatique grinçant et spectaculaire, entièrement à la carte à gratter, qui sculpte en creux le lien intime entre le plaisir et la douleur.

Un méli-mélo d’histoires qui se racontent, en écoutant un jukebox au fur et à mesure des bouteilles vidées devant un comptoir. Dans Medley, Emre Orhun signe un conte initiatique grinçant et spectaculaire, entièrement à la carte à gratter, qui sculpte en creux le lien intime entre le plaisir et la douleur.

-> Medley, Emre Orhun, Même pas mal, 160 pages, 19 euros

Medley en fanfare ! L’artiste nous guide en apostrophe, en précisant la définition de son Petit Larousse 2003.

« Medley ou Pot pourri, n. m.

1/Ragoût composé de plusieurs sortes de viandes.

2/Mélange de plusieurs couplets ou refrains de chansons diverses.

3/Mélange hétéroclite de choses diverses, en particulier production littéraire formée de divers morceaux. »

Des Sirènes, des brigands et des cannibales, des épaves, des squelettes et des carcasses, une baleine, un lapin obscène et maléfique, du sexe, de l’amour, de la violence et tout le reste. « Ça devient de plus en plus n’importe quoi cette histoire ! »

Medley est une pelote narrative, un film embobiné en boucle sur lui même, une odyssée de la tempête, un patchwork qui sonde les frontières entre le réel et l’imaginaire, le permis et le défendu, le supportable et l’insupportable, le bien et le mal. Chercher la lumière en grattant le noir, c’est le propre de la technique si particulière de la carte à gratter dans laquelle Emre Orhun a construit son univers, dans la lignée d’un Thomas Ott, en adaptant de nombreux contes. En révélant le blanc, l’artiste travaille la matière noire, creusant avec volupté dans l’angoisse.(1) La voie vers un autre monde est ouverte, le fantastique libère des dimensions aussi merveilleuses qu’effrayantes avec son lot de références et d’humour.

Le doute s’insinue, le fantasme, le rêve et le cauchemar. On connaît pourtant ce genre de fable. Les Pinocchio vivent l’horreur mais s’en sortent toujours, et quand ils meurent, ils ressuscitent à la faveur d’un miracle improbable. On rit, on pleure, on a peur. Au théâtre de la cruauté, le public en redemande pour savourer les récits de l’éternel naufrage. Les monstres se réveillent. La machine à conter s’emballe. « Du sang, des tripes, du pain et du cirque !» Mais le jukebox s’arrête avant la fin de l’histoire. La colère gronde. La révolte soulève le comptoir. Le théâtre se transporte de la scène au public à travers les volutes fantaisistes de la drogue afghane, et rejoue l’archétype du héros maltraité par l’intrigue, balloté par les événements, « un naufragé de la vie » en quête du bon rivage. « Rien ne coûte plus à l’homme que de suivre le chemin qui le mène à lui-même » disait Hermann Hess.

L’histoire rebondit dans une fabuleuse parodie de symboles, aspirés en cascade dans une spirale initiatique de plus en plus délirante, un carnaval grimaçant de nez qui bandent. Ce maelström halluciné puise dans le grotesque à outrance pour éclairer un reflet de plus en plus dérangeant, renvoyant le lecteur à son sadisme, à son gout de la mise en scène de la souffrance, à l’excitation de son imagination devant le spectacle du macabre, de l’angoisse, de la violence et de l’humiliation. A ce petit jeu, comme ces cordes qui unissent et empêchent à la fois, l’œil du lecteur se soumet au plaisir graphique, lié à l’image, il se laisse mener par le bout du nez, jusqu’à l’infini.

Lucie Servin

(1)Pour ne pas me répéter, il y a dans l’oeuvre d’Emre Orhun, un rapport au noir qui s’inscrit directement dans l’héritage de la gravure du XIXème siècle, dont j’avais déjà parlé récemment à l’occasion de l’exposition sur le noir et les estampes visionnaires au Petit-Palais ( à lire ici)

Follow

Follow