Le principe absurde de la démolition permanente

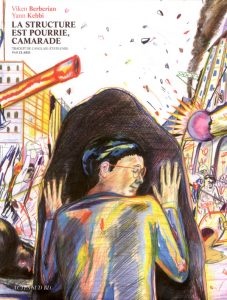

Parlons ciment, concrètement, embrassons le solide, construisons un avenir en béton en commençant par tout détruire, les vestiges du passé et le communisme, une table rase pour tout reconstruire. Difficile de se retrouver, propulsé dans cette Erevan métaphore, en plein chantier de démolition, bombardée par les boulets qui traversent la couverture et s’écrasent dans les pages déstructurées et sans case de ce roman graphique. Des comètes griffonnées aux crayons de couleur que Yann Kebbi accompagne de toute la force de ses traits appuyés, dans un style sauvage et furieux, où la rage d’une esthétique punk répond à la parodie des théories architecturales que le romancier Viken Berberian (Das Kapital, le Cycliste) dynamite en slogans dérisoires. « La passion de la destruction est une joie créative, camarade ! ».

Sur les ruines, comment reconstruire ?

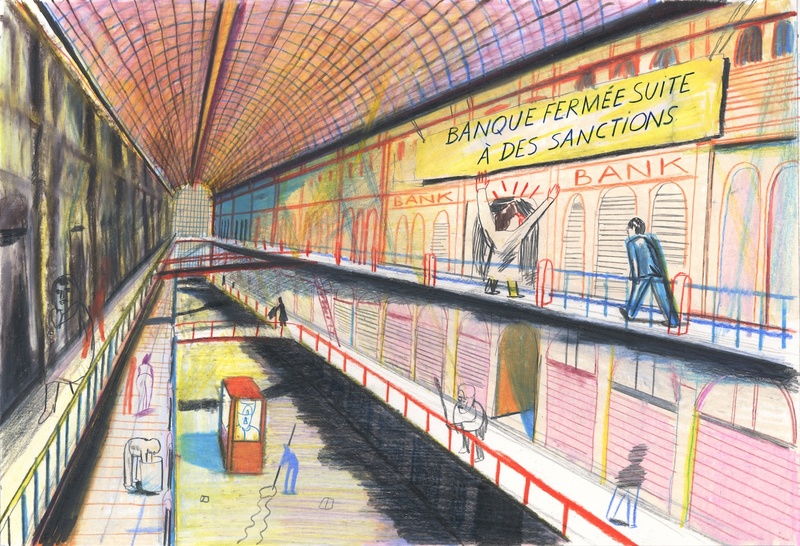

Indifférent au chaos, l’architecte et professeur Frunzik fait visiter la capitale arménienne à un groupe d’étudiants, évoquant le souvenir de sa mère, restée à Paris, pour qui l’architecture « rassure, câline et réconforte » ; à l’opposé des grands projets de son père, le promoteur Sergei Zakoyan, alias monsieur Ciment, directeur général du DAR (département d’architecture radicale), qui ambitionne d’en finir avec tout l’héritage soviétique de la ville pour construire des appartements de luxe avec trois salles de bains. « Tous les bâtiments que nous allons construire, tous sans exception, devront être remplis de merde. Mais d’une merde subtile », dit-il. Dans ce joyeux merdier, « rien ne dure, pas même l’ironie », le prof se cache derrière son livre, l’architecte derrière la théorie, et le promoteur derrière la vitre pour échapper au champ de ruines et aux SDF qui s’agrippent à ses mollets, en rêvant de l’enterrer sous 300 tonnes de béton. Instruit du nombre d’or et du Modulor, inspiré par Louis Kahn, Frank Gehry et Renzo Piano, Frunzik a reçu une formation solide, en témoignent ses lunettes rondes du Corbusier. Il parfait son apprentissage dans le Moscou des Pussy Riot et de Poutine, en approfondissant les notions de brutalisme architectural auprès des nouveaux immeubles construits pour être démolis, dans la logique spéculative d’un « reredéveloppement » infini. Au refrain du « less is more » de Ludwig Mies van der Rohe, il répond par la tautologie « more is more », le credo capitaliste où l’inutile l’emporte sur tout, au nom du plus : « plus de tout, plus de béton, plus de démolition, plus de bâtiments » pour mieux contredire l’idéal constructiviste, où la fonction précédait la forme, où l’utile l’emportait sur l’esthétisme, où l’épure commandait l’économie. À Erevan, peu importe que les habitants fuient et qu’il ne reste aux autres qu’à patienter en jouant aux échecs, sans toit, accroupis sur des tabourets design d’Alvar Aalto. Les silhouettes des dépossédés, esquissées en quelques lignes, remplissent les places, manifestent en comblant peu à peu l’espace vide et appellent à leur tour à tout détruire par la révolution populaire. Bientôt, la situation s’envenime en guerre civile. Sur les ruines, comment reconstruire ? Les bâtiments détruits condamnent à l’oubli, car « la pire des atrocités c’est la mort du témoin », souligne l’écrivain, qui derrière l’humour absurde de cette fable tragi-comique interpelle la charge idéologique et mémorielle d’une ville, déclarant la guerre aux démolitions irréfléchies, en interrogeant une architecture qui, d’Erevan à Paris, serait un peu moins pourrie.

Lucie Servin

La structure est pourrie, camarade, de Viken Berberian et Yann Kebbi, traduit de l’anglais (États-Unis) par Claro, éd Actes Sud, 336 pages, 26 euros.

Un article publié dans le journal l’Humanité le 15 juin 2017

Follow

Follow