Roland Topor, l’artiste erroriste

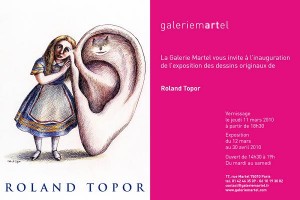

Le rire est un langage, grinçant comme le couteau ensanglanté et démultiplié par le mouvement que la tête d’un halluciné serre entre ses dents et qui nous accueille quand on entre. À deux pas de la rue de Paradis, la galerie de Rina Zavagli-Mattotti, la femme du célèbre dessinateur, est un havre insoupçonné de méditations irrésistibles. On pénètre dans la pièce comme dans l’intimité d’un cahier d’écolier. Le marquis écrit avec son sexe, une femme pense avec ses pieds, Alice écoute le chat d’une oreille hypertrophiée, un homme tourne le dos et tire la langue à la mort. À l’entrée, un écran diffuse une interview, on prend un casque, Roland Topor nous parle.  Son éclat de rire fracassant sonne sur le ridicule et les énormités du monde et de sa création, un collier de perles cochonnes et irrévérencieuses enfilées sur les murs.

Son éclat de rire fracassant sonne sur le ridicule et les énormités du monde et de sa création, un collier de perles cochonnes et irrévérencieuses enfilées sur les murs.

mélancolie scandaleuse…

Les dessins en couleur projettent comme leurs ombres en noir et blanc sur les linogravures et distillent l’humour décapant, brossé au vitriol de cet artiste hors norme et prolifique. Touche-à-tout, dessinateur, peintre, poète, acteur et cinéaste, Topor sème la panique et la joie, avec son âme de gosse, espiègle et romanesque, naviguant sans complexe dans les fantasmes de son imaginaire débridé. Ses dessins, on en rigole, en franche communion avec ses effronteries fantaisistes, ses situations ubuesques, improbables et ridicules.  Topor le déconneur les deux doigts dans la merde, sans retenue ni sérieux. Ici, on vomit les obscénités de l’existence dans la tradition rabelaisienne. De la noirceur de l’encre de Chine à la douceur sadique du pastel, Topor tient autant de Shakespeare le mélancolique que de Sade le scandaleux.

Topor le déconneur les deux doigts dans la merde, sans retenue ni sérieux. Ici, on vomit les obscénités de l’existence dans la tradition rabelaisienne. De la noirceur de l’encre de Chine à la douceur sadique du pastel, Topor tient autant de Shakespeare le mélancolique que de Sade le scandaleux.

… et décalages mal-polis

Dans sa poésie et son écriture gesticulatoire, il manifeste plus qu’il exprime. Maître iconoclaste de l’irrévérence, il fait pousser les croix des églises dans le sexe des femmes, dissèque et vide les corps en déballant les organes et force les trognes à la manière d’un Jérôme Bosch ou d’un William Hogarth. Attitude surréaliste qui se délecte du bon mot, du bon trait, avec un réalisme évocateur et directement lisible : un télescopage de sens et de non-sens imbriqué dans l’image, immédiatement concentrée et délicieusement choquante. Du rire, de la violence et du sexe, le comique naît de cette intuition de l’absurde, dans un tourbillon d’innocence feinte, cruelle et dérisoire : positions érotiques incongrues et trop difficiles, farandoles d’intestins, d’excréments et de corps mutilés. Topor dessine des choses horribles, des histoires affreuses avec le mensonge comme idéal.  « Le retournement de la culpabilité est à l’origine de la naissance de l’art », affirmait-il. Sur fond de gribouillages travaillés, de décalages mal-polis, il expliquait ainsi la filiation de l’art. Une forme d’humanisme, une conscience de l’inutile et du faux, car « davantage que le rire, l’erreur est d’essence humaine », écrit-il dans son Manifeste erroriste. La vie est une erreur de fond, une subjectivité à assumer, une faute de goût où « seul le bidon est cohérent ». Refusant de prêcher la bonne parole et la vérité sinon comme apôtre du non-sens, Topor sublime la réalité par son inventivité mais conserve dans le réel son réservoir de possibles, son espace de liberté.

« Le retournement de la culpabilité est à l’origine de la naissance de l’art », affirmait-il. Sur fond de gribouillages travaillés, de décalages mal-polis, il expliquait ainsi la filiation de l’art. Une forme d’humanisme, une conscience de l’inutile et du faux, car « davantage que le rire, l’erreur est d’essence humaine », écrit-il dans son Manifeste erroriste. La vie est une erreur de fond, une subjectivité à assumer, une faute de goût où « seul le bidon est cohérent ». Refusant de prêcher la bonne parole et la vérité sinon comme apôtre du non-sens, Topor sublime la réalité par son inventivité mais conserve dans le réel son réservoir de possibles, son espace de liberté.

Lucie Servin

Galerie Martel

17, rue Martel, 75010 Paris, jusqu’au 30 avril 2010

Un Maître de l’absurde

Issu d’une famille d’immigrés juifs polonais qui fuyaient le nazisme, fils de sculpteur, Roland Topor était un artiste multiple et universel. Écrivain, dessinateur, affichiste, dramaturge, metteur en scène et acteur, il collabora entre autres, au journal Hara-kiri, avec Fellini au cinéma, avec Jérôme Savary et Jean-Michel Ribes au théâtre. Il est le coréalisateur de la Planète sauvage, de René Laloux, adapté du roman de Stefan Wul, qui obtint un prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1973. Membre fondateur de l’antimouvement Panique en 1962, il est aussi connu pour la série télévisée Téléchat (1983). Il est décédé en 1997, à l’âge de cinquante-neuf ans.

Issu d’une famille d’immigrés juifs polonais qui fuyaient le nazisme, fils de sculpteur, Roland Topor était un artiste multiple et universel. Écrivain, dessinateur, affichiste, dramaturge, metteur en scène et acteur, il collabora entre autres, au journal Hara-kiri, avec Fellini au cinéma, avec Jérôme Savary et Jean-Michel Ribes au théâtre. Il est le coréalisateur de la Planète sauvage, de René Laloux, adapté du roman de Stefan Wul, qui obtint un prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1973. Membre fondateur de l’antimouvement Panique en 1962, il est aussi connu pour la série télévisée Téléchat (1983). Il est décédé en 1997, à l’âge de cinquante-neuf ans.

Article publié dans l’Humanité du samedi 20 mars 2010

Follow

Follow